Carlos Hakansson

¿Mutación institucional o distorsión funcional?

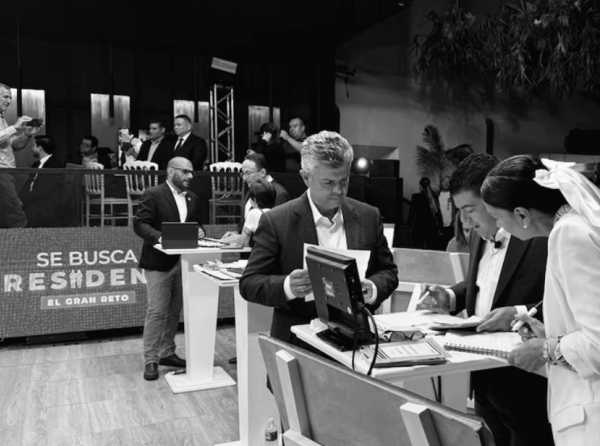

Desde 2015 los gobiernos han carecido de mayorías propias

En los últimos años, el régimen político peruano ha sido objeto de creciente escrutinio. Las crisis institucionales recurrentes, el uso intensivo de mecanismos como la cuestión de confianza, la censura ministerial y la vacancia presidencial, junto con la fragmentación del Congreso, han llevado a algunos analistas a plantear si el país está transitando hacia un parlamentarismo de facto. Esta inquietud, sin embargo, exige ser abordada desde una perspectiva constitucional rigurosa.

El parlamentarismo clásico —como el británico— se caracteriza por la separación entre el jefe de Estado, una figura simbólica y neutral, y el jefe de gobierno, que emerge de una mayoría parlamentaria. En el Perú, esta distinción no existe. El presidente de la República, elegido por sufragio universal y directo, concentra simultáneamente las funciones de jefe de Estado y de gobierno. Si bien la figura del primer ministro puede complementar la gestión presidencial, especialmente ante la falta de experiencia política del mandatario electo, su rol sigue subordinado al presidente. Se trata de un diseño que reafirma el carácter presidencialista del régimen, con matices añadidos en el tiempo y explicables desde la evolución histórica republicana.

Es cierto que el Perú ha incorporado mecanismos propios del parlamentarismo desde la Constitución de 1860, con mayor énfasis en las cartas de 1920, 1933, 1979 y 1993. Las instituciones como el presidente del Consejo de Ministros y herramientas como la interpelación, la censura, la cuestión de confianza y la disolución del Congreso han sido incorporadas a la forma de gobierno. No obstante, su adopción no ha modificado la naturaleza presidencial del régimen, sino que ha generado una dinámica híbrida que tensiona el equilibrio de poderes y que reconozco como un tipo de neopresidencialismo.

A diferencia de países como Alemania y España, cuyas transiciones democráticas comenzaron con bipartidismos imperfectos que luego se fragmentaron, el Perú nunca logró consolidar un sistema de partidos. La proliferación de agrupaciones sin estructura ni ideología definida ha generado un Congreso atomizado, incapaz de articular mayorías estables. Esta dispersión complica la gobernabilidad y convierte al Ejecutivo en rehén de pactos frágiles y alianzas efímeras.

Desde 2015 los gobiernos han carecido de mayorías propias. Las bancadas se desintegran por el transfuguismo, y los acuerdos parlamentarios necesarios para nombramientos clave —como magistrados del Tribunal Constitucional o el defensor del pueblo— que son percibidos como “repartijas” por la ciudadanía. Es una percepción que erosiona la legitimidad del sistema y alimenta el desencanto por la democracia.

Lo que hemos presenciado no es una transición hacia el parlamentarismo, sino una penetración de la informalidad en el funcionamiento del Congreso. El uso reiterado de mecanismos de control político genera la apariencia de una dinámica parlamentaria, pero en realidad se trata de una aplicación distorsionada de instrumentos que no han alterado la estructura constitucional del régimen, pero sí un ejercicio político irresponsable.

La vacancia presidencial, por ejemplo, existe en ambos modelos de gobierno, pero en el Perú se ha convertido en una herramienta de desestabilización. Las recientes reformas electorales, lejos de resolver el problema, han agravado la fragmentación legislativa, permitiendo el ingreso de partidos sin arraigo ni representación significativa, lo que dificulta aún más la formación de claras mayoría.

El Perú no ha cambiado de régimen político. Lo ocurrido es producto de la debilidad del sistema de partidos, la ausencia profesional de operadores políticos en el Congreso y el uso irresponsable de mecanismos de alto impacto como la vacancia presidencial. La solución no pasa por adoptar un parlamentarismo formal, sino por fortalecer las instituciones, recuperar la legitimidad de los partidos y garantizar la gobernabilidad dentro del marco constitucional vigente, lo cual exige determinación política y resiliencia institucional.

El derecho constitucional comparado muestra que mecanismos como la cuestión de confianza, la censura y la disolución se aplican con moderación en los parlamentarismos consolidados. Por ejemplo, la monarquía constitucional española ha recurrido solo una vez a la moción de censura constructiva, en 2018. La reciente crisis política en Francia, tras la dimisión del premier Sébastien Lecornu por falta de mayoría en la Asamblea Nacional, evidencia que lo vivido en el Perú —desde la disolución del Congreso en 2019 hasta el uso reiterado de la vacancia presidencial— se asemeja más a una ruptura institucional que a una evolución hacia el parlamentarismo.

Para finalizar y sin pretender ofrecer una reforma integral, la experiencia reciente sugiere al menos dos ajustes constitucionales puntuales y urgentes: (1) impedir la vacancia presidencial durante el último año de mandato, como contrapeso a la prohibición de disolución del Congreso en ese mismo periodo (artículo 134 CP); y (2) elevar el umbral para disolver el Congreso, exigiendo tres gabinetes censurados o negados de confianza, como lo establecía la Constitución peruana de 1979.

COMENTARIOS