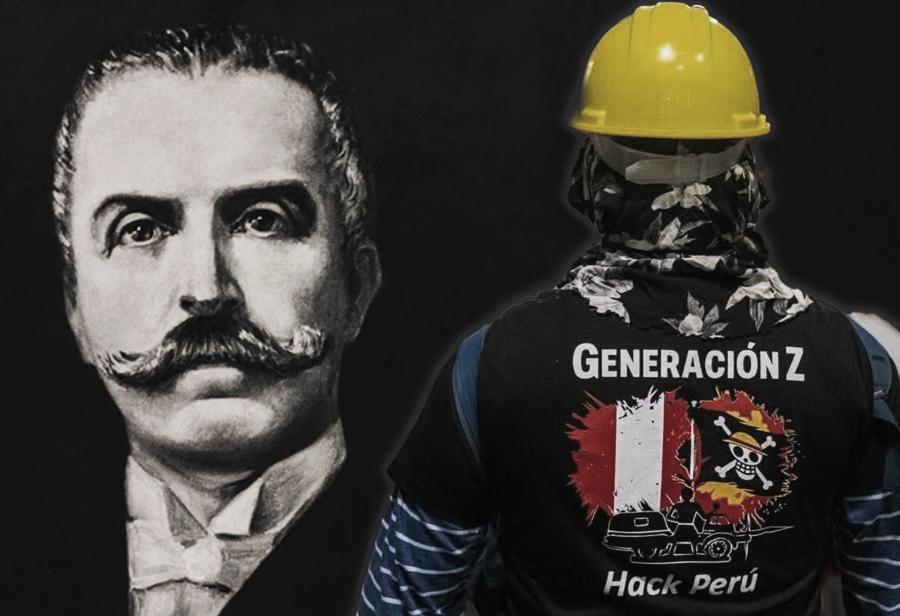

Miguel Rodriguez Sosa

La juventud en la vida política del Perú: de González Prada a la generación Z

No es fortuito el muy escepticismo juvenil respecto de las candidaturas partidarias para el 2026

A finales del siglo XIX la juventud representó en el Perú una reserva moral, símbolo de renovación frente a la decadencia de la clase política. La célebre exhortación de Manuel González Prada, que por entonces (1888) ya no era un joven sino un adulto de 44 años: «¡Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra!», pronunciada en el Discurso del Politeama fue la insignia de un programa ético-político para desterrar la decadencia que habían conducido al país al desastre de la Guerra del Pacífico. Poco tiempo después, Gonzáles Prada, en Páginas libres (1895), denunciando la corrupción de los viejos políticos proclamó: «El porvenir está en manos de la juventud; de ella esperamos la regeneración del Perú». Esas frases, desde que fueron lanzadas, encarnan la tensión entre la crítica moral y la acción transformadora de una efigie de la juventud, configurando un hilo histórico que llega hasta el presente.

Iniciado el siglo XX, la juventud aparece en la política peruana con la Reforma Universitaria de 1919, inspirada en la de Córdoba (Argentina, 1918), cuando los estudiantes exigieron autonomía, docencia libre y compromiso social de la universidad, con una movilización que realmente impactó en la educación superior y politizó a toda una generación, luciendo entre sus líderes al joven Víctor Raúl Haya de la Torre, de 24 años, quien siguiendo a Gonzáles Prada declaró: «Juventud del Perú y de América: somos los llamados a redimir la historia». Poco después, José Carlos Mariátegui en la revista Amauta (1926) escribió: «Juventud no es una cuestión de años, sino de fe y energía creadora» y desarrolló esa idea en Aniversario y balance (1928) proponiendo una visión radical: la juventud como un sujeto histórico de revolución social.

Tan audaces vaticinios sobre el papel de la juventud en la política no se cumplieron y en 1923 la Federación de Estudiantes del Perú optó por designar a Augusto B. Leguía como Maestro de la Juventud, un honor disputado por Jorge Prado y Ugarteche, el liberal arequipeño quien había sido rector interino de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1919 y promovió la reforma universitaria modernizadora, cuando Leguía venía de ser un retoño desgajado del civilismo conservador. Ese acto fue una temprana manifestación de la apuesta juvenil por el cambio que cayó en el error. Fue sólo el primero de otros semejantes mostrando que la juventud en ocasiones se ha dejado guiar por prejuicios y el culto a celebridades.

En los decenios de 1930 a 1950, durante el período de reconstitución del civilismo gobernante con mascarones militares como Sánchez Cerro y Benavides, luego con Manuel Prado como gobernante civil, sucedido por José Luis Bustamante y Rivero, en el Perú la juventud prosiguió presente en la escena política pero no como una efigie generacional sino inserta en mareas sociales de resistencia política que congregaron a sectores obreros y campesinos, fuerzas partidarias aprista y comunista, incluso a círculos católicos progresistas, reprimidos desde el poder político y que debieron actuar en la clandestinidad. Esa represión generó una paradoja: cuanto más se restringía la expresión juvenil del descontento en la política, más politizada se volvía la juventud. Las universidades se convirtieron en espacios de resistencia. En esa etapa surgió una cultura política juvenil basada en la moral del sacrificio y el deber cívico, señalada bastante tiempo después por autores como Carlos Iván Degregori.

La década de 1960 presentó una nueva eclosión de la juventud generacional en la vida política, a nivel mundial y desde luego en el Perú, atizada por el movimiento de rebeldía de Mayo ‘68 en Europa y, más próximo, por la aventura guerrillera triunfante de Fidel Castro en Cuba, que detonó una oleada similar de vanguardismo militarista insurreccional en América Latina sin conseguir otro resultado semejante. Pero dejó una estela de compromiso revolucionario en el que se comprometió una parte significativa de la juventud de entonces, urbana y rural, con activismo político, con las armas y las letras. Fue el tiempo en que afloró la llamada Nueva Izquierda despojada de atavismos estalinistas y trotskistas y empeñada en una renovada visión voluntarista del cambio revolucionario.

En el Perú sus más conocidas expresiones fueron el Ejército de Liberación Nacional desgajado del Partido Comunista, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria que surgió de la conocida como Apra Rebelde y el Frente de Izquierda Revolucionaria decantado de agrupaciones trotskistas, a las que se sumaron los esquejes maoístas expectorados del PC. Incorporó a radicales provenientes de Acción Popular y a grupos de jóvenes católicos influidos por su lectura historicista de la doctrina social de la Iglesia de Roma. Esa Nueva Izquierda generó opciones partidarias de trascendencia como Vanguardia Revolucionaria y sus distintos avatares: Vanguardia Revolucionaria Político-Militar, Partido Comunista Revolucionario y otras filiaciones menores y efímeras. Ricardo Letts y Roger Mercado describieron esa evolución signada por la disgregación, la recomposición y las convergencias en un tiempo superior al decenio.

Fracasadas las experiencias guerrilleras de algunas de esas agrupaciones, el nuevo panorama político generado con el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada liderado por el general Juan Velasco Alvarado obligó a nuevas presentaciones del revolucionarismo juvenil. Algunas adhirieron abiertamente al régimen militar tecnocrático y otras se forjaron al calor de su discurrir, incluso incorporadas al aparato estatal y corporativo del Sinamos (Sistema Nacional de Movilización Social) que pretendió canalizar el respaldo popular al gobierno. De ahí surgió una versión singular que luego se convierte en Partido Socialista Revolucionario, el mismo que en el decenio de 1980 unifica contingentes con una facción del desmembrado MIR para configurar el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru intentando una nueva aventura subversiva y terrorista, ya en los años ’80.

Otras agrupaciones decursaron en una secuencia de escisiones del Partido Comunista fiel a los dictados de Moscú, mostrándose enemigas del gobierno militar al que llegaron a etiquetar de fascista, y en éstas destacó la facción de maoísmo dogmático que fue conocida con su lema «Por el sendero luminoso de José Carlos Mariátegui» de luctuosa recordación por su acción subversiva, terrorista y vesánica, también desatada en los años ’80.

Interesa resaltar que en el período que va de 1960 hasta finales del decenio de 1990, el topos único y excluyente de la acción política de juventudes era el partido –ese que he llamado rojo objeto del deseo– de estirpe leninista, un aparato de organización, proselitismo y dirección, con rasgos que compartían todos los partidos políticos actuantes en el Perú, sin distingo de su carácter ideológico. No cabía, para la juventud de la época, otra experiencia de acción política que no fuese en el terreno partidario; y fue notorio que el partidismo constreñía con cerrada disciplina la vida política juvenil, siempre bajo la batuta de un aparato dirigente esencialmente burocrático y hasta patrimonial: había partidos que nacían con dueños, dirigentes inamovibles que además habían dejado atrás sus años de juventud, cuyas pugnas de poder conllevaban la secesión y la ruptura; tanto así, que en cada partido se estructuraba un ala juvenil cuya rebeldía era férreamente controlada. En el Perú de ese tiempo, los partidos políticos habían realizado el pronóstico que hiciera Robert Michels en 1912 para la socialdemocracia alemana de ese momento: se habían convertido en organizaciones oligárquicas, o nacían con ese estigma.

Los jóvenes peruanos de entonces, esos que empeñaron su vida y esfuerzos en la acción política, necesariamente bajo dirección de adultos en plena edad mediana, apostaron y tal vez con escasa conciencia por una perspectiva limitada por la partidocracia que seguía proclamando la revolución liberadora, pero mantenía toda suerte de mecanismos de control sobre sus adherentes; y se embarcaron en la fracasada singladura de acceder al poder político desde 1979 por la vía electoral enarbolando el mito de la «acumulación de fuerzas» para un horizonte más metafísico que sólo distante. No fue solamente la experiencia de las variopintas izquierdas unidas y desunidas; igual sucedió en el campo ideológico de enfrente, incluso con el Fredemo surgido en 1987. En 1990 el «tsunami Fujimori» arrasó la partidocracia preexistente y desde entonces los que han brotado como partidos políticos muestran sin tapujos su auténtica naturaleza de agencias de gestión de intereses de grupo, reforzando su carácter patrimonialista.

No se puede omitir en una interpretación histórica del asunto que ha sido durante los ’90 que las juventudes empiezan a optar por nuevas formas de acción política. Al «clasismo» partidario desvirtuado le suceden nuevos actores sociales y políticos; emerge la «multitud popular» (muy conveniente para un país como el Perú de los informales y emprendedores desclasados), surgen los «colectivos sociales» y otras configuraciones suspicaces al control partidario, como los «movimientos de masas» que los partidos ciertamente penetran, pero no alcanzan a dominar. Los jóvenes visualizan un nuevo horizonte de acción política, distinto del partidista, revuelto en la «muchedumbre» que protagoniza episodios como la Marcha de los Cuatro Suyos del año 2000 y que manifiesta personerías originales.

Ya en 1995 hubo un intento que podemos llamar meta-partidario por captar la atención juvenil. Una versión del civilismo irredento con carga de tintes posmodernos y progresistas con la etiqueta de «cívico». Era un recurso de la partidocracia reciclada con apoyo de la creciente red de las oenegés usurpando el título de sociedad civil que se presentó sin fortuna en la escena electoral.

En el nuevo milenio la juventud peruana empieza a manifestarse como sujeto político distintivo desde movimientos sociales y redes digitales, más que desde partidos, asentando hitos de movilización generacional con el movimiento No a la Repartija, del año 2013, las protestas contra la Ley Pulpín, del 2014 y con las marchas de noviembre de 2020 que liquidaron al efímero gobierno de Manuel Merino.

La actuación política juvenil otra vez intentó ser domeñada por la partidocracia de izquierdas, que en parte lo consiguió, con el agravante de ensalzarse como patrocinadora de la vocería juvenil. En eso sigue hoy.

Pero lo sustancial es que, en los últimos dos decenios, la juventud muestra desconfianza en los partidos políticos –si bien sus formas gregarias son permanentemente infiltradas por éstos– y más todavía expresan su raigal desconfianza en la crisis de representación que es básica al sistema partidario. No es fortuito el muy amplio escepticismo juvenil de hoy respecto de las candidaturas partidarias para el 2026, en las que no reconocen sus propias plataformas de hartazgo y denuncia.

En esos próximos comicios votarían unos 6,8 millones de jóvenes de 18 a 29 años; una cuarta parte del electorado. Tal vez sea un voto generacional de desahucio de la partidocracia, pero es posible que también el desencanto juvenil se exprese con abulia otra vez por un «mal menor», como desde el 2011. La etiquetada Generación de Bicentenario fue un flatus vocis, un nombre vacío de esos que señaló Guillermo de Ockham, y la autodenominada Generación Z, si bien se quiere erigir como voz crítica y conciencia ética de las juventudes del Perú, corre el riesgo de agotarse en el activismo de su hartazgo, mostrando una indignación que no emerge de un claro sentido ciudadano de dignidad responsable, pues no alcanza –todavía– a expresar su ideal republicano que nuestro país necesita. Esperemos que suceda. Y si ha de ser, deberá proponer una plataforma para la sustitución del ruinoso esquema de representación política existente. Entonces, nuevamente la juventud relucirá como Mariátegui escribiera, no como una cuestión de años, sino de fe y energía creadora.

COMENTARIOS