Miguel Rodriguez Sosa

Para una historia del odio político en el Perú (II)

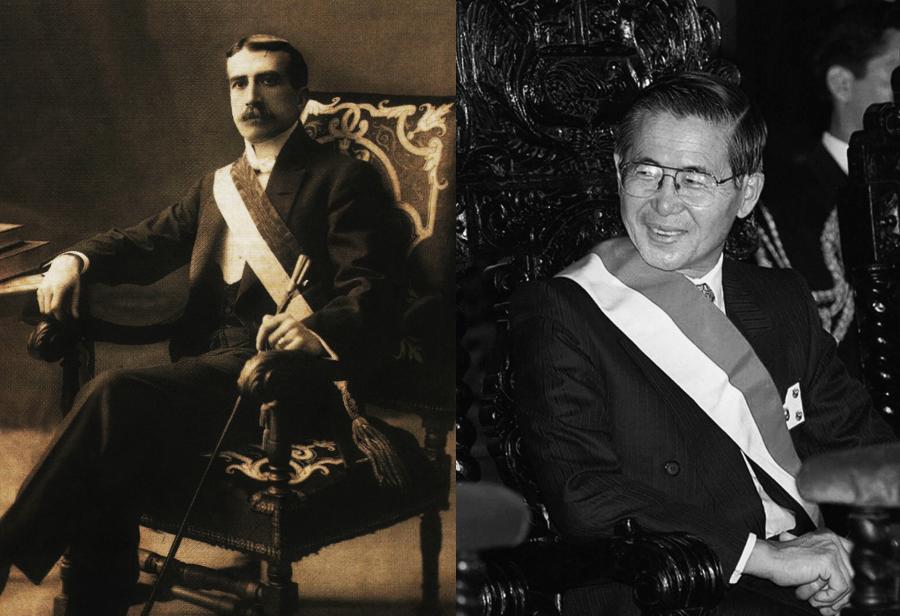

Desde el gobierno de leguía hasta el de Fujimori

Ya entrado el siglo XX Augusto Bernardino Leguía fue un epígono del civilismo del que se distanció en 1908, a poco de ser elegido presidente, y su gobierno en buena medida configuró un cambio significativo en la esfera política, cuando bregó por extraer a los civilistas del poder. Ese año Leguía declaró ante el Congreso donde dominaba la oposición del llamado Bloque Civilista que «es precisamente el civilismo la argolla que estrangula el país y no lo deja progresar». Empero, en 1912 auspició la candidatura presidencial de Ántero Aspíllaga, notorio civilista oligárquico, a quien abandonó en el medio de la campaña electoral, dejando espacio para el triunfo del populista Guillermo Billinghurst.

Expectorado del país Leguía retornó en 1919 para lanzar su segunda candidatura presidencial, enfrentando esta vez al mismo Aspíllaga, candidato oficialista del presidente José Pardo. Suspicaz ante la eventualidad de que le fuera desconocido el triunfo electoral que consideraba seguro, dio un golpe de estado con el apoyo de la gendarmería ante el inmovilismo del ejército, disolviendo el Congreso de mayoría civilista. Había desalojado del poder político a este sector, concitando su profunda animadversión. La historia académica ha ponderado con desequilibrio y omisiones el «oncenio» en el que Leguía gobernó primero como presidente provisorio (julio a octubre de 1919), luego como presidente constitucional (octubre 1919 - octubre 1924; octubre 1924 - octubre 1929) más el inconcluso tercer período que terminó con el golpe de estado militar de Sánchez Cerro en agosto de 1929.

Hubo ciertamente durante el oncenio una obra material progresista y modernizante que cambió el rostro del Perú con un gigantesco programa de obras públicas. También Leguía resolvió las cuestiones de fronteras internacionales preexistentes, con Chile y Colombia, y trabó una nueva relación con el capital extranjero, principalmente de EE.UU., con inversiones y deuda pública.

Sigue siendo materia de controversia el uso de estos recursos. Se acusó a Leguía de dispendio y malversación corrupta –que los hubo notoriamente en el entorno presidencial– y de endeudamiento ruinoso, que es discutible, aunque era corriente que el progreso material logrado se revistiera, para los opositores, con el ropaje de «una verdadera saturnal financiera». El hecho incontrovertible es que la crisis económica mundial de 1929 arruinó la gestión del gobierno que se había autodenominado el de la Patria Nueva, pues afectó directamente a la población trabajadora creando una marea de activo descontento social que colisionó con el régimen cada vez más autoritario. Fueron ambos, la crisis económica y el malestar social, los factores que determinaron la caída de Leguía.

Para agosto de 1929 la exclusión del civilismo, del poder político, impuesta por Leguía, se había tornado inaceptable para sus miembros, empeñados en preservar sus posiciones de poder económico y social, que retomaron el control del Estado esta vez mediante capitostes militares como Luis María Sánchez Cerro, primero, y Óscar Raymundo Benavides, después, afrontando además la eclosión de sectores sociales populares –obreros y campesinos– que conformaron las huestes políticas nuevas y con arrestos revolucionarios del Partido Aprista y del Partido Comunista con sus bases sindicales.

Pero no fue entonces sino bastante antes, incluso desde 1912, que el civilismo empezó la construcción de la imagen negativa de Leguía como dispendioso y corrupto, a la que desde 1924 se añadiría la característica de dictatorial, con voces de elevada aceptación social como las de Víctor Andrés Belaunde, Manuel Vicente Villarán y José Matías Manzanilla, que se constituyeron en abanderados intelectuales y políticos del civilismo. Si bien estos dos últimos desde Buenos Aires en 1930 declararon la disolución del Partido Civil, el civilismo sobrevivió a su organización política primigenia, y fue desde sus canteras que emergió el discurso de odio contra Leguía.

La frondosidad revuelta de la historia política del Perú en el siglo XX exigiría un análisis profundo del civilismo en su decaer y resurrección, que puede ser consultada y examinada en bastantes estudios ampliamente difundidos. Pero considero importante destacar un primer momento crítico de debilidad del civilismo, cuando fue en buena parte excluido del poder por Leguía, que lo fracturó en facciones.

La aversión civilista a Leguía se desarrolla como una narrativa de odio ante quien reluce como un gestor de la modernización aupado a los hombros de una mayoría social beneficiada de la expansión del trabajo y el progresismo. Los largos años de su mandato presidencial gobernó crecientemente mal tolerado por el civilismo; hasta cuando aspiró con autoritarismo a una continuidad que se reveló imposible en el ambiente de la crisis económica mundial desatada en 1929. Para entonces, jaqueado por la corrupción en su entorno y acosado por las nuevas fuerzas políticas que habían emergido en la sociedad peruana representando a los trabajadores del campo y la ciudad, con el Partido Socialista fundado por José Carlos Mariátegui que promovió la Confederación General de Trabajadores, y con el Partido Aprista Peruano liderado por Haya de la Torre.

Los capitostes del civilismo resentían y temían los arrestos reformistas radicales de socialistas y apristas. Menos de los primeros que, al adoptar el catecismo de la Comintern desde la URSS estalinista, y ya convertidos en Partido Comunista, vegetaban errabundos como peones del ajedrez mundial tras el prematuro deceso de Mariátegui. Más de los segundos, que alcanzaban una creciente popularidad con su bandera del «frente de trabajadores manuales e intelectuales» materializada en el Partido Aprista, desde donde Haya pugnaba por imponer un pulso nuevo a la vida política nacional construyendo el único partido político verdaderamente de masas y de ideas durante medio siglo en el Perú.

Haya es, en ese sentido y con mayor proyección política que Mariátegui, como Leguía también, una singular figura histórica, aunque nunca pudiera conseguir la posición de gestor en el gobierno del Estado. La huella de su trayectoria es más de ideas que de acciones desde el poder. Pero cabe resaltar que durante años alcanzó a morigerar, por la gravitación política y social del aprismo, la dominación civilista, incluso negociando el tramado de la «convivencia». Durante ese tiempo el civilismo temió, combatió y odió al aprismo, para posteriormente aceptar que se incorpore a la clase política.

En el período que va hasta 1948 el civilismo experimentó una metamorfosis adoptando un discurso político neoconservador con el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, y a continuación tomando con liviandad la prédica de la doctrina social de la Iglesia Católica con el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, consiguiendo captar el efímero respaldo de apristas y hasta de comunistas en el ambiente de polarización universal de la lucha contra el fascismo.

Terminada la Segunda Guerra Mundial e iniciada la Guerra Fría el tibio romance civilista con apristas y comunistas se rompió debido a la última aventura aprista para tomar el poder por la fuerza, en 1948, reaccionando con la dictadura del general Manuel Odría, pero se reconstruyó con el segundo gobierno de Manuel Prado (1956-1962).

La llamada «convivencia» durante el segundo pradismo consolidó el renovado poder del civilismo, tolerando o más bien estimulando la evolución ideológica del Partido Aprista, ante el temor de los militares por los antecedentes reformistas radicales de éste. Pero el civilismo no abandonaba su impronta oligárquica y visceralmente adversa al arraigo popular del Partido Aprista, de modo que, ante la posibilidad real del triunfo electoral de Haya de la Torre en 1962, transigió con un programa más modernizador que reformista encarnado por Fernando Belaunde Terry y su partido Acción Popular, que consiguió la presidencia a continuación de una breve dictadura militar.

Ha sido el civilismo metamorfoseado en conservadurismo político y liberalismo económico el que impidió por todos los medios el ascenso de Haya a la presidencia y prefirió el modernismo conservador de Fernando Belaunde en 1963, derrocado de la presidencia por las fuerzas armadas en 1968. Para entonces el civilismo había forjado una reconciliación de todas sus facciones, al extremo que fagocitó al propio aprismo todavía en vida de Haya, quien ya había convenido en el parto de esa reconciliación (la «convivencia»).

Cuando el general Juan Velasco Alvarado inicia su dictadura (1968-1975), liderando el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, su emblemático mensaje de «partir el espinazo de la oligarquía» fue en buena medida el discurso del proyecto de excluir del poder a la partidocracia preexistente, lo que enfiló contra los civilistas modernizadores, una vez más desplazados de la titularidad del poder político. El gobierno de Velasco, más allá de sus arrestos «revolucionarios», debilitó radicalmente al civilismo supérstite, aunque paulatinamente incorporó facciones de éste vinculadas a las oportunidades de negocio que brindaba el capitalismo estatizado y se beneficiaron del nuevo ejercicio del poder.

Velasco fue más bien un gobernante tecnocrático cuyo programa tenía inspiración diversa con raíces en el desarrollismo industrialista y el «no alineamiento» que lo apartaba de la polaridad mundial capitalismo / comunismo, con toques de comunitarismo y de corporativismo funcional al espíritu militar de su tiempo. En sus primeros años de gobierno dispuso medidas de cambio que liquidaron fuentes de poder económico de la facción más conservadora del civilismo, que cultivó odio contra él- Aunque Velasco cedió a una asociación con la facción más moderna y «progresista» que se benefició del ejercicio tecnocrático y corporativista del poder, falló en edificar una nueva coalición de intereses económicos y sociales en un esquema renovado de gestión del Estado; y hubo de enfrentar la conjunción de los opuestos que habían emergido como nuevas fracciones civilistas de burguesía, por un lado, y por otro como un nuevo movimiento social que resentía la irredención de las promesas revolucionarias del régimen militar.

El derrocamiento de Velasco y la transición encabezada por el también general Francisco Morales Bermúdez, significó a fin de cuentas el espacio propicio para la reconstitución del civilismo en el poder del Estado, y un nuevo ordenamiento constitucional, de 1979, con el segundo gobierno de Belaunde (1980-1985) y su proyecto de la «superconvivencia» pancivilista que se revelaría fracasado y que pierde el control del gobierno con Alan García del Partido Aprista en 1985. Fue otro momento de marcada debilidad del civilismo.

El populismo desorbitado e irresponsable del joven y voluntarista García auspició el surgimiento de una alternativa neocivilista que cuajó en el Fredemo –alianza electoral de la partidocracia liberal-conservadora y socialcristiana– con la candidatura de Mario Vargas Llosa, que se creía triunfador en los comicios generales de 1990. Pero he aquí que se presenta –como Guillermo Billinghurst en 1912– el candidato presidencial Alberto Fujimori, quien derrotó ampliamente a su contendor.

Fujimori aparece en la escena fracturando a la clase política que congregaba a los descendientes de los civilistas de antaño, que en el decenio de 1980 configuraron esa suerte de neocivilismo. De 1990 a 1995 Fujimori los opacó, otra vez desplazándolos del poder político, pero fue precisamente en 1995 que reaparecen como los así llamados «cívicos» adversarios de lo que consideraron era «la dictadura fujimorista», con una alternativa electoral entonces derrotada; y son en parte los mismos que en tiempo posterior al 2000 han devenido en los «caviares», el más reciente avatar del civilismo en la historia republicana del Perú.

Cuando el tercer gobierno de Fujimori cae víctima de sus propios y graves errores el 2000, los «cívicos» trasmutados en «caviares» configuraron un vasto frente de acción política dentro y fuera del Estado, con soporte en medios de comunicación, universidades, «la academia», una amplia red de oenegés locales y las vinculadas a entidades transnacionales, identificadas con la progresía globalista, y con una visión activista de la democracia.

Todos, de manera efectiva, confluyen en la execración de Alberto Fujimori y de su obra de gobierno, con el objetivo capital de conquistar hegemonía cultural generando y difundiendo narrativa falseada de la historia política y social del Perú desde 1990, que suma a las narrativas que habían edificado en tiempos anteriores, contra Leguía, Haya y Velasco.

COMENTARIOS