Darío Enríquez

La paradoja de la gran manzana: El Encanto caótico de Manhattan

Disrupción y deseo en una ciudad del primer mundo

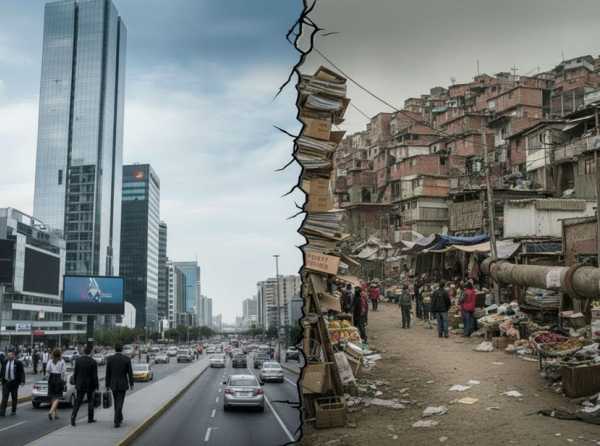

La experiencia de visitar la ciudad de Nueva York a menudo se articula en una posible disonancia cognitiva. Por un lado, se encuentra el imaginario global alimentado por el cine, las finanzas y el marketing geopolítico, que la sitúan como el epítome del "primer mundo" y de la Libertad. Por otro lado, está la realidad tangible de sus calles, donde la disrupción urbana y el desorden son la norma, no la excepción. Este choque es la esencia de su paradoja central: ¿Cómo es que una ciudad con un nivel de caos tan palpable —el tráfico, la falta de civismo, la suciedad, la contaminación, la inseguridad— sigue siendo un destino "imperdible" y una potencia económica y cultural?

El síndrome de la densidad extrema

Los problemas crónicos de las metrópolis no son meros fallos administrativos, sino consecuencias estructurales de su densidad y escala. La congestión del tráfico, la casi imposibilidad de un estacionamiento abordable y la percepción de indisciplina cívica se enmarcan en la economía de la fricción. En un área tan limitada, la disputa de espacios y tiempos es feroz.

Un hecho revelador es el tráfico paralizante que persiste, pese a contar con una de las redes de transporte urbano masivo más complejas y costosas del mundo. Esta persistencia muestra una dependencia cultural y logística del automóvil que el sistema subterráneo no ha logrado anular. Las constantes obras de infraestructura visibles son, irónicamente, la manifestación física de una ciudad que se renueva bajo presión, pero que inevitablemente exacerba el caos circulatorio.

La crisis compleja del espacio público

La calidad del espacio público enfrenta una crisis compleja. La gestión de residuos es rebasada por la extrema densidad poblacional, laboral y turística, dejando grandes cantidades de basura visible, un ineludible recordatorio de deficiencias en los servicios urbanos esenciales.

A esto se suma la evolución del paisaje olfativo. La proliferación de vendedores callejeros de comida introduce olores fuertes que se mezclan con el inconfundible y ubicuo aroma a cannabis. Esto es consecuencia directa de una despenalización del consumo azarosa, desordenada y poco eficaz, que ha estimulado un mercado informal, erosionando la percepción de control sobre un entorno en el que el "todo vale" parece imponerse. La contaminación auditiva (el claxon constante) y visual (la vorágine publicitaria) saturan el ambiente. Incluso espacios vitales como el icónico Central Park, exhiben un mantenimiento deficiente, señalando desafíos en la priorización presupuestaria y de personal.

El imán ineludible: La fuerza del símbolo

Si el nivel de disfunción fuera el único criterio, Nueva York experimentaría un éxodo de visitantes. Sin embargo, su estatus como principal destino global perdura gracias a la fuerza de su capital simbólico.

El visitante no viaja a Nueva York buscando confort o calidad de vida, sino energía e iconografía. La densidad de experiencias culturales (Broadway, museos), la acumulación de capital —tanto económico como cultural— concentrada en Manhattan (el Skyline, Wall Street), la vitalidad de su vida nocturna y la atmósfera de permisividad ante el consumo de sustancias (como se evidencia en el uso público de cannabis), parecen superar el costo de la incomodidad. El caos no es un error que tolerar, sino una manifestación de la vitalidad cruda y las oportunidades que la ciudad representa. La gente paga por presenciar el epicentro del dinamismo global, aceptando que este sea inherentemente desordenado, contaminado y ruidoso. La paradoja de Nueva York es la prueba de que el deseo global por un símbolo puede triunfar sobre la lógica de la habitabilidad urbana.

¿Les recuerda en algo este caso de Nueva York, a ciertos espacios urbanos peruanos, aunque con otra escala, contexto y realidad material? Reflexión pendiente.

COMENTARIOS