Juan C. Valdivia Cano

Fragmentos de un mestizaje inconcluso (III)

Los españoles no nos conquistaron, nos crearon

DOCE

El dualismo de las versiones históricas está ligado a otra idea no menos difundida: que el Perú como cultura, como nación, ya existían antes de la llegada de los españoles. Estos serían elementos ajenos, factores extraños a esa realidad, y su papel se reduciría al de haberla conquistado. Los españoles sólo serían conquistadores, no creadores de la nacionalidad peruana. No habría nada nuevo después de “la jornada de la cruz”. ¿Cómo interpretar de otro modo una frase así?: “Mientras no se aclare que no fue sólo un puñado de españoles quienes conquistaron el Perú, seguiremos todos con ese pequeño trauma, con ese sentimiento de inferioridad”. Los españoles no conquistaron el Perú, que no existía antes de su llegada, sino el Imperio de los Incas. Al desestructurar una cultura (fue el gran mal) y sobre sus restos y con ellos crearon otra, a su imagen y semejanza: el Perú. Hubo ruptura, solución de continuidad, diferencia de natura: el Perú es un país occidental, nos guste o no; los Incas no eran ni pudieron ser occidentales. Perú no es sinónimo de Tahuantinsuyo. La solución al trauma que propone la historiadora sólo sería pertinente si los peruanos fuéramos algo externo y diferente a ese puñado de españoles. Si así fuera no estaría aquí escribiendo (ni la historiadora llamando a la adopción del punto de vista andino) en la lengua de los conquistadores. En la frase “seguiremos todos con ese trauma”, “todos” parece que significa “todos los peruanos”. Lo que en el contexto implica una negación excluyente: “todos los no-españoles”, es decir, todos los andinos A nosotros, peruanos mestizos, no nos conquistaron los españoles —ni uno ni varios puñados— ellos nos crearon: somos su hechura, no sus víctimas. Ni castellanos ni nativos, y ambos a la vez. “Una organización cualitativamente nueva” (Alfonso Reyes). Podemos integrar ambas perspectivas –y todas las que se nos ocurran.

TRECE

Frases como la de María Rostworowski no son dichas por azar en castellano, es decir en nuestra lengua. Lo español y lo indígena nos constituyen, forman nuestra sustancia peruana. Ni Vallejo ni Oquendo escribieron en quechua. Eso no los hace menos peruanos. Ni les impidió expresar, como los peruanos más auténticos, la cálida ternura indígena de la que hablan sus comentaristas. Más aún, su autenticidad y su pureza están ligadas indiscerniblemente a su mestizaje. Ellos son (si se tolera el oxímoron) dos mestizos puros. Edgar Montiel nos recuerda que “del conflicto frontal se pasó a la dominación y de allí a la convivencia, se produjo como una revelación, el encuentro íntimo de los cuerpos que dio lugar al nuevo hombre mestizo... De ese sorprendente connubio histórico, a decir de Porras Barrenechea, nace espiritualmente el Perú y nace el hombre peruano como categoría ontológica”. También recuerda, con Alfonso Reyes, que el mestizaje supone una síntesis y la síntesis una fusión inédita, “la creación de un acervo patrimonial donde nada se pierde... en la síntesis no vemos un compendio o resumen, una mera suma aritmética, sino una organización cualitativamente nueva y, como toda síntesis, dotada de virtud trascendente. Otra vez, un nuevo punto de partida” (El Peruano 05/8/1991. Edgar Montiel es un filósofo peruano radicado en México. Gran animador cultural entre latinoamericanos radicados en Europa en su época estudiantil) Garcilaso de la Vega: “A los hijos de español y de india, o de indio y española, nos llaman mestizos por decir que somos mezclados de ambas naciones; fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en Indias y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por su significado me lo llamo yo a boca llena y me honro en él” (Comentarios Reales)

CATORCE

Un médico que considera la salud en términos más amplios y más ricos que los limitados conceptos de su especialidad profesional, fusiona la medicina a la ética y recupera su mutuo sentido (como Hipócrates, Paracelso, Nostradamus). Es coherente con su idea de mestizaje como problema cultural y no exclusivamente sanguíneo –Uriel García: “El español —aquel que se encandiló con el Perú para quedarse y echar raíces, cambiando sus hábitos e inclusive su estructura orgánica— se hizo mestizo cuando decidió `quemar´ sus naves para nunca volver. Lo mismo el autóctono que asimiló el arte, la rueda..., o la nativa que se amancebó con el conquistador, voluntariamente se convirtieron en mestizos, aun antes que surgieran los frutos del intercambio sexual” (En qué momento se jodió el Perú. Varios autores, Milla Batres).

QUINCE

Aunque generalizado, el trauma no afectó a todos por igual y posiblemente a algunos no les tocó. El Perú es suficientemente heterogéneo. Sin embargo, lo que se llama con tono demagógico las grandes mayorías populares, llevan una vida semejante. Ellas se educan en escuelas y colegios fiscales por ejemplo. A quien le consta personalmente o quién ha oído a los niños que estudian en esos centros (que son como la expresión ingenuamente abierta de la subconciencia popular), sabe que cuando estos toman conocimiento de los hechos históricos como el de la conquista, no se identifican generalmente con el conquistador español. No es incomprensible que un pueblo violentamente cristianizado y educado en la sacralización del sufrimiento, de la resignación y la compasión (elevados a virtudes morales), tienda a identificarse más bien con el conquistado y todo lo que representa su imagen. El complemento de esa identificación parece ser el rechazo abierto o soterrado del conquistador y todo lo que representa su imagen (la imagen del poderoso, del malo). Lo que no excluye un oscuro sentimiento de admiración por él, que puede convivir con el temor y el respeto, el odio y la emulación, la obediencia y la denigración, la sumisión y la envidia y todo lo que conforma ese complejo de afectos que se llama resentimiento. ¿Es verdad que ha triunfado la versión española de los hechos históricos? En parte sí: la del padre Las Casas — “la Leyenda Negra”—, la del conquistador sanguinario y codicioso sin más. Si mi conjetura no es equivocada, llamar a la revisión de los hechos históricos desde sólo una de las perspectivas, la de “las culturas andinas”, es perennizar el dualismo, fijar y eternizar la identificación mutilada –algo que está tal vez en la génesis del trauma a desmontar: el reconocimiento de ambas culturas y su peso en nuestra identidad: el mestizaje.

DIECISÉIS

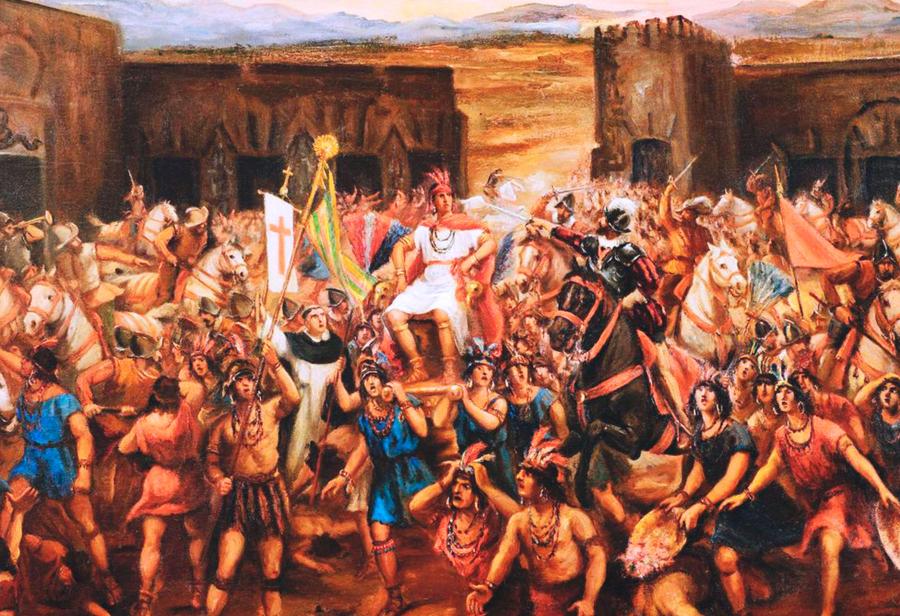

El centro crítico de la “Leyenda Negra” es la figura del conquistador español. En la imaginación colectiva esa figura es claramente negativa. Esa negatividad se debe, sin duda, a la distorsión que producen los juicios influidos por esa leyenda y a los valores desde los cuales se emiten esos juicios. Es necesario reexaminar no sólo dichos valores sino también los principios o fundamentos que subyacen a ellos: las valoraciones que los sustentan, a partir de las cuales se determinan esos valores. Otro problema es el abuso de la generalización. Los conquistadores no fueron idénticos y las diferencias entre ellos, por lo menos entre los más destacados, no son despreciables. “Aunque representantes de una generación, ofrecen diversas fisonomías”. Incluso se les puede dividir en tipos: lo que Jaime Eyzaguirre va a decir del conquistador de Chile, se puede extender a Hernán Cortés y su compañero Bernal Díaz del Castillo (México), a Albar Núñez Cabeza de Vaca (Florida, Paraguay), a Jiménez de Quezada (Colombia), a Hernando de Soto (Florida, Perú), a Garcilaso de la Vega, padre, y a algunos otros que han dejado testimonio, mediante cartas o crónicas, de su grado de cultura y de su visión de la vida: “Valdivia no es un místico del océano como Colón, ni el valiente esquilmador analfabeto como Pizarro, ni un retardado producto de la romántica medieval como Diego de Almagro. Sin lograr desprenderse de algunos matices de la edad anterior es, sobre todas las cosas, un hijo del Renacimiento”. El conquistador español es una síntesis de la vitalidad medieval y la nueva concepción del mundo moderno, un hombre “de frontera”. Un ser a caballo entre dos épocas que —como percibió Stendhal— estaba “lleno de espíritu y coraje”.

DIECISIETE

Al otro extremo debemos recordar el caso más ennegrecido por la fama: Francisco de Carbajal. Caso pedagógico. Una imagen tan nítida (“el demonio de los andes”) puede servir de pauta para calibrar a los demás (menos demoníacos, es de suponer). Por otra parte, don Ricardo Palma lo ha dicho todo sobre él, desde una perspectiva particularmente serena. No tenemos que averiguar por qué le dedica todo un conjunto de tradiciones, mientras que a Pizarro y a los demás ninguna en especial (salvo la novela “Los Marañones”, consagrada a la inclasificable figura del vasco Lope de Aguirre y sus hombres). Palma mismo lo dice: “Crueldades aparte, es Francisco de Carbajal una de las figuras históricas que más en gracia me ha caído”. El mismo nos transcribe un compendio de esa figura. Se trata de su actuación en la guerra civil, en la que junto a Gonzalo Pizarro representan el primer intento de independencia americana frente a la metrópoli y el poder real, representados por el pacificador La Gasca. Carbajal tenía ochenta y tres años en ese momento: “El octogenario guerrero exterminó y aterró a los realistas del sur. A la edad en que pocos hombres conservan el fuego de las pasiones y el vigor de los órganos, pasó sin descanso seis veces los andes. De Quito a San Miguel, de Lima a Huamanga, de Huamanga a Lima, de Lucanas al Cuzco, del Callao a Arequipa y de Arequipa a Charcas. Comiendo y durmiendo sobre el caballo, fue insensible a los hielos de la puna, a la ardiente reverberación del sol en los arenales y a las privaciones y fatigas de las marchas forzadas”. Y eso no es todo. Pero no es mi intención hacer “leyenda rosa”, negando las hazañas menos heroicas de Carbajal: como aquella en que mandó ahorcar a un bisoño subalterno por el único delito de no controlar los intestinos en plenos ejercicios de marcha; increpándole a pesar de las angustiadas disculpas del mozalbete: “pesar de tal, el buen soldado del Perú; que por ser del Perú tiene la obligación de ser mejor que todos los del mundo, ha de comer un pan en el Cuzco y echarle en Chuquisaca”.

DIECIOCHO

No se niega la codicia, el deseo de poder y riquezas de los conquistadores. Pero no hay que olvidar que para muchos de ellos eso sólo fue el medio para “valer más” y lograr “honra y fama”. No es que no fueran ambiciosos; pero se les mal entiende cuando no se aclara el carácter de su ambición: buscaban la gloria. Como Cortés, muchos “tienen por mejor ser ricos de fama que de bienes”. Entre las grandes y pequeñas ambiciones, la diferencia equivale a la loca generosidad del que busca lo absoluto y las cuitas del tendero de la esquina.

DIECINUEVE

“Nació el conquistador del Perú en tierras `en extremo duras´... Espíritu elemental el de Pizarro, desde el punto de vista de la especulación intelectiva, requiere de sus biógrafos un esfuerzo sobrehumano para no juzgarle de acuerdo con las pasiones y apetencias de nuestra época. En efecto, el ex porquero de Trujillo parece obedecer a fuerzas ciegas del devenir histórico. No otra cosa se puede pensar de un hombre desprovisto de los elementos más esenciales para intentar una empresa de la magnitud de la conquista de un Imperio, como son: conocimientos, riquezas, influjo político y posición social. Sin embargo, Pizarro, uno de los personajes más anónimos de la vida social española, se convierte en el capitán del Perú”. (Vida y hechos del conquistador del Perú, Vladimiro Bermejo, Imprenta Portugal, Arequipa, 1942). “Somos Pizarro”, dijo alguna vez el historiador Pablo Macera, hablando de peruanos. Si lo que quiso decir es: somos codiciosos, déspotas, egoístas, incultos, esquilmadores, o algunas otras cualidades de este género, puede haber una correspondencia parcial. Pero si tenemos presente toda la personalidad del primer gobernador, íntegramente, habría que preguntar cuántos peruanos están en capacidad de conquistar un continente y si tienen ganas de hacerlo. ¡Ojalá fuéramos Pizarro!

COMENTARIOS