Carlos Rivera

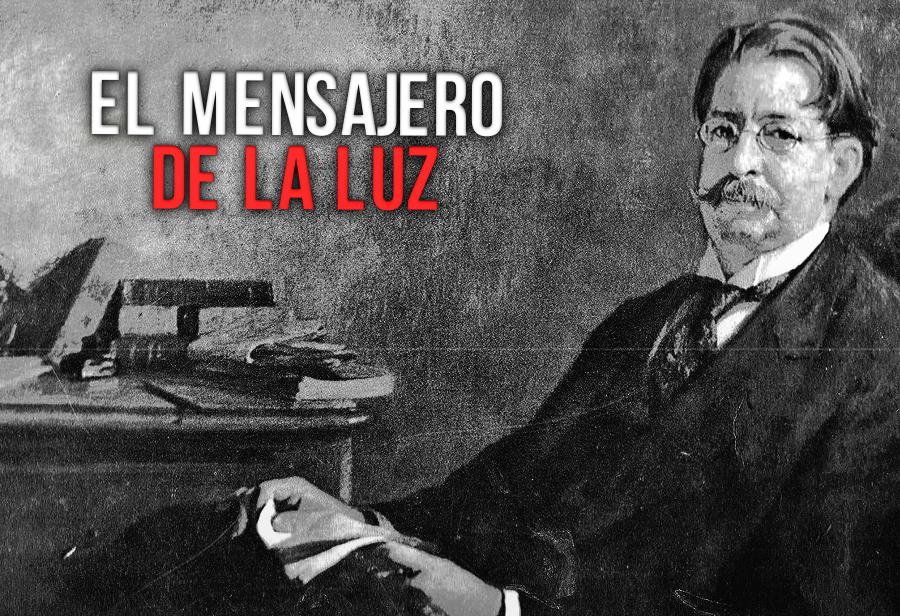

El mensajero de la luz

El gran escritor y político uruguayo José Enrique Rodó

José Enrique Rodó fue un hombre de curiosa figura tras sus lentes gruesos de maestro erudito. De una inteligencia predilecta exclusiva de almas superiores que florecieron en diferentes siglos. Ahora, como un cometa, sus palabras de fuego truenan en estos tiempos donde necesitamos ideas que nos purifiquen de las entelequias y alejarnos de peroratas insustanciales.

Rodó fue un hombre del pasado con un pie en el futuro, un novecentista de escritura pulcra, un amante de su patria y con una fe en el hombre nuevo. Poeta, periodista, político, ensayista o filósofo. En todas esas líneas ha dejado la indestructible estela de su arte supremo. La clarividencia de una idea no es patrimonio excepcional de una generación, de alguna escuela literaria o corriente filosófica. El buen argumento prevalece siempre; a veces se adormita porque los tiempos también tienen sus prudencias de mutismo pero luego se revitalizan cuando resonancias de la angustia nos claman revivir la poderosa luz del pensamiento o la venerable prudencia de los sabios.

En carta a Miguel de Unamuno la cual data del 12 de octubre 1901 nos revela un poco de su identidad:

“Yo me reconozco muy “latino”, muy meridional; por lo menos como manifestación “predominante” de mi espíritu; pues una de mis condiciones psicológicas es la flexibilidad con que me adapto a diversos modos de ver, y hay veces en que mi latinismo se eclipsa y me siento vibrar al unísono con un Carlyle o un Heine o una Amiel. Mi aspiración sería equilibrar mi espíritu hasta el punto de poder contemplar y concebir la vida con la serenidad de un griego o de un hombre del Renacimiento.” Prueba irrefutable de su espíritu libre sin dogmáticas trastocando la lealtad de sus ideas y la pureza de su estilo.

Belén Castro Morales, Catedrática de Literatura Española Hispanoamericana de Universidad de La Laguna, en un trabajo riguroso “José Enrique Rodó en su tiempo y en sus obras”, que data del 2016, engloba un acercamiento más incisivo:

“Pero Rodó fue mucho más que el autor de Ariel, y cuando se pretende abarcar la complejidad de su pensamiento y la naturaleza de su escritura, resulta ser un escritor difícil de encasillar, con lo que se cumple su voluntad de romper con los dogmas y moldes establecidos para el pensamiento y para los géneros literarios. Pensador ecléctico y escritor fragmentario, coloreó su expresión filosófica, ética, política y pedagógica con inauditos matices expresivos, propios de la crítica del lenguaje y de la gran renovación estilística que el Modernismo llevó incluso a la prosa de ideas y a la crónica periodística.”

Cómo no evocar los ensayos de su gloriosa pluma como el dedicado al gran poeta nicaragüense Rubén Darío anunciándolo en la cúspide de la inmortalidad a través de ese magistral examen, “Rubén Darío. Su personalidad literaria. Su última obra.” Pródigas palabras que salen del corazón de un esteta y del cerebro de un gigante noble que no solo describe al bardo en sus facultades de monumental artista. No recurre a la declamación superlativa -eso haríamos los hombres simples- sino que lo estudia y somete a los juicios de su inteligencia crítica condensando al autor de Azul en su valiosa humanidad de creador y cantor de mundos. “Toda la complejidad de la psicología de este poeta puede reducirse a una suprema unidad, todas las antinomias de su mente se resuelven en una síntesis perfectamente lógica y clara, si se las mira a la luz de esta absoluta pasión por lo selecto y por lo hermoso, que es el único quicio inconmovible en su espíritu.” Así escribió del gran poeta nicaragüense.

No solo quiso ilustrarnos con la magia de los versificadores y plasmarlos en el lienzo de sus escritos sino también recrear la vida de aquellas colosales existencias que lucharon por traernos aquel extraordinario credo de la libertad como Simón Bolívar a quien dedica esta altísima verdad:

“Grande en el pensamiento, grande en la acción, grande en la gloria, grande en el infortunio; grande para magnificar la parte impura que cabe en el alma de los grandes, y grande para sobrellevar, en el abandono y en la muerte la trágica expiación de la grandeza. Muchas vidas humanas hay que componen más perfecta armonía, orden moral o estético más puro; pocas ofrecen tan constantes carácter de grandeza y de fuerza; pocas subyugan con tan violento imperio las simpatías de la imaginación heroica.”

En esos anhelos de imaginar una generación nueva pensando en el porvenir intentó edificar un nuevo horizonte desde la reinterpretación del valor de la cultura hispanoamericana. Cuando hacían falta enfoques que encaminen los sueños de las muchedumbres nos entregó su libro Ariel el cual fue un estímulo para empezar a discutir nuestra realidad más allá de nuestras fronteras. Pensamiento en clave de poesía, testimonios sublimes de profeta pedagogo. Una obra dedicada a la juventud, a la que no solo la imaginó rebelde, sino que pretendió iluminarla con la claridad de su sabiduría. Aquí un preámbulo de este numen:

“Ariel es el imperio de la razón y el sentimiento sobre los bajos estímulos de la irracionalidad; es el entusiasmo generoso, el móvil alto y desinteresado en la acción, la espiritualidad de la cultura, la vivacidad y la gracia de la inteligencia, -el término ideal a que asciende la selección humana, rectificando en el hombre superior los tenaces vestigios de Calibán símbolo de sensualidad y torpeza, con el cincel perseverante de la vida.”

En Motivos de Proteo enciende su máxima “renovarse es vivir”, libro difícil (de “prosa obesa” o “estéril” han calificado algunos estudiosos desde una justa postura polémica hace unos años) para jóvenes de esta época –acostumbrados a despliegues prácticos- pero habría que experimentar el valor de su luminosidad literaria y la melodía de sus relatos a manera de parábolas sobre la vida y la ética como si fuera el nuevo testamento de estas tierras. Poco a poco –asumiendo la postura cauta y templada- caminando desde cualquier brisa de curiosidad por la idea pura nos deleitaremos con sus argumentos y el exquisito arte de su verbo.

En el año 1916 mantuvo una polémica con el Dr. Pedro Díaz en contra de la expulsión de los crucifijos de los hospitales. Díaz representaba la voz laica y liberal del gobierno argumentando la razonable política de no mezclar el Estado con la fe. Rodó, hombre libre fue al encuentro de esa medida y respondió con altura señalando las virtudes del nazareno en los derroteros de su esencia: mística de bondad y vigorosa misericordia. Aquí una idea:

“Ningún sentimiento, absolutamente ningún sentimiento respetable se ofende con la presencia de una imagen de Cristo en las salas de una casa de caridad. El creyente cristiano verá en ella la imagen de su Dios, y en las angustias del sufrimiento físico levantará a ella su espíritu. Los que no creemos en tal divinidad, veremos sencillamente la imagen del más grande y puro modelo de amor y abnegación humana, glorificado donde es más oportuna esa glorificación: en el monumento vivo de su doctrina y de su ejemplo; a lo que debe agregarse todavía que ninguna depresión y ningún mal, y sí muy dignificadoras influencias, podrá recibir el espíritu del enfermo cuyos ojos tropiecen con la efigie del Maestro sublime por quien el beneficio que recibe se le aparecerá, no como una humillante dádiva de la soberbia, sino como una obligación que se le debe en nombre de una ley de amor, y por quien, al volver al tráfico del mundo, llevará acaso consigo una sugestión persistente que le levante alguna vez sobre las miserias del egoísmo y sobre las brutalidades de la sensualidad y de la fuerza, hablándole de la piedad para el caído, del perdón para el culpado, de la generosidad con el débil, de la esperanza de justicia que alienta el corazón de los hombres y de la igualdad fraternal que los nivela por lo alto.”

Víctor Pérez Petit, leal amigo de grandes aventuras intelectuales de Rodó, con quien fundara la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales (1895-1897) cierra su libro Rodó: su vida, su obra (1937) con este impresionante testimonio de la noticia de la muerte del autor de Ariel:

“Quedé anonadado, entontecido. Leía y releía automáticamente aquellas dos líneas fatales escritas con tiza sobre el hule negro del pizarrón como si no penetrara su sentido. Era tan intempestiva la noticia, tan horrenda en su brutal concisión, que el asombro, la duda la incomprensión me dejaba mudo. Entonces, mi acompañante me cogió de un brazo y me sacó de allí. Sin darme cuenta de ello, vacío como un sonámbulo, me deje conducir. Hubo de hablarme, de decirme algo, no sé, mientras regresábamos a la librería; pero la verdad es que ahora no recuerdo nada. Seguíale en silencio, sin una idea: solo una frase revoloteaba dentro de mi cabeza, con la obsesión de un refrán absurdo: ¡Rodó ha muerto!”

El 29 de febrero de 1920 en la Universidad de Montevideo ante el féretro de Rodó se le encargó al Dr. Juan Zorilla de San Martín (divino orador y agitador de montañas con la voz de sus proclamas) el discurso para despedir el sagrado cuerpo que regresaba a los ojos de un pueblo:

“Rodó fue el vidente de sí mismo y el pensador intenso que todos reconocen; fue el anhelante apóstol de las armonías morales fundadas en amor; fue ,para las juventudes, sobre todo, para la familia americana en particular, el ejemplar maestro de los idealismos y las abnegaciones y las caridades; pero fue ,ante todo y sobre todo, y más que todo, el artífice inimitable de su verbo; el enriqueció nuestra lengua castellana, no propiamente con nuevas voces pero con una nueva voz en la suya ,en voz personal, se formaron sonoridades no escuchadas aun, nuevos ritmos de la prosa castellana, que brotaban de su esencia, como nuevas revelaciones de sus tesoros y de su vida perdurable”.

Ha dicho el autor de Prosas Profanas y padre del modernismo sobre el pensamiento del preclaro maestro: “El oficio de pensar es de los más grave y peligrosos sobre la faz de la tierra bajo la bóveda del cielo. Es como el del aeronauta, el del marino y el del minero. Ir muy lejos explorando, muy arriba o muy abajo; mantiene alrededor la continua amenaza de vértigo, del naufragio o del aplastamiento. Así, la principal condición del pensador es la serenidad.”

Rodó viajó en 1916 al viejo continente. Visitó Francia, España, Portugal y finalmente reposó en la ciudad de Palermo(Italia) lejos de su país y de cualquier preocupación que no sea la de escribir y curar las heridas de su ser. Solitario amante de las palabras. Además de cumplir con la entrega de crónicas a la revista Caras y Caretas que fueron parte de su obra póstuma: El camino de Paros. Es 30 de abril, parece una sombra humana con un espíritu melancólico. Su alicaído cuerpo ya no resistía. Así fue conducido, en una sepulcral oscuridad, por las medidas de la Primera Guerra Mundial, a la clínica San Severio. A las diez de la mañana del 1 de mayo de 1917 el “filósofo de la dulzura” emprendió el sereno viaje a la luz de los inmortales.

COMENTARIOS