En la plataforma multimedia El Montonero.pe se ha decidido intervenir ...

Cajamarca posee en su subsuelo una gran reserva de cobre que podría remodelar el perfil económico del país, si se explota con decisión y responsabilidad. Proyectos como Michiquillay, Galeno, Conga, La Granja y Cañariaco conforman el llamado “cinturón de cobre del norte”, con inversiones comprometidas por más de US$ 16,000 millones; sin embargo, muchos de ellos permanecen detenidos por decisiones políticas, por conflictos sociales azuzados por el radicalismo antiminero y también por vacíos en la gobernanza local.

La suspensión de iniciativas a inicios de la última década dejó una lección: la falta de consenso y de una agenda compartida genera estancamiento y fractura social. El costo de esa inmovilidad no es solo simbólico. Según estimaciones sectoriales, el país deja de extraer cerca de 1.5 millones de toneladas métricas de cobre al año, toneladas que implican divisas, recaudación fiscal y empleos que podrían transformar comunidades enteras.

Entre los depósitos, Michiquillay destaca por su avance técnico-administrativo. Con un plan de inversión de alrededor de US$ 2,000 millones y permisos ambientales vigentes, su explotación podría aportar 225,000 toneladas métricas de concentrado de cobre anuales durante al menos 25 años, además de otros. La ejecución de obras generaría un impulso en el empleo local y activaría una cadena de suministros que, si se articula bien, tendría efectos sostenibles en la economía regional.

La clave para capitalizar este potencial está en crear un clúster minero que vaya más allá de la extracción en proyectos puntuales. Un clúster implica coordinar empresas, proveedores, centros de formación, autoridades y comunidades para compartir infraestructura —plantas de tratamiento, sistemas energéticos y rutas logísticas— y obtener eficiencias operativas. Con un modelo integrado se pueden reducir costos, disminuir impactos ambientales y multiplicar los beneficios para la población.

Una pieza estratégica en esa arquitectura es la conectividad hacia la costa. Una vía férrea competitiva que enlace las minas con un puerto, que podría ser Bayóvar (en Piura), permitiría optimizar el transporte de minerales y mejorar la movilidad para otros sectores productivos. Mejorar accesos y servicios puede beneficiar a la agricultura, la industria y el turismo, al facilitar el comercio y reducir la brecha entre la sierra y el litoral.

El desarrollo de un clúster también exige inversión en capital humano. Instituciones académicas y centros técnicos deberán alinear su oferta con la demanda laboral de la minería moderna: operadores, especialistas en gestión ambiental, ingenieros de mantenimiento e investigadores aplicados. Programas de formación con foco práctico asegurarían que más puestos calificados sean ocupados por habitantes locales, fomentando inclusión y arraigo.

La experiencia internacional, como en el caso del clúster minero de Antofagasta (Chile) muestra que la minería puede generar una extensa red de actividades complementarias: proveedores de servicios, empresas de logística, talleres de mantenimiento y servicios de salud y alimentación. Si esos encadenamientos crecen, la economía local se diversifica y las familias cuentan con fuentes de ingreso adicionales a la explotación directa.

Estas transformaciones requieren condiciones públicas claras. Normas estables sobre impuestos y regalías, junto a procedimientos transparentes para licencias y obras, reducen la incertidumbre y atraen inversiones. A la vez, el Estado debe garantizar servicios básicos: agua potable, saneamiento, electrificación y centros de salud y educación que respondan a las necesidades de comunidades afectadas.

La legitimidad social es otro pilar. El recuerdo de proyectos que terminaron en conflicto subraya que ninguna inversión prospera sin acuerdos auténticos. Diálogo permanente, mecanismos de distribución de beneficios y vigilancia ciudadana son indispensables para construir confianza. Fondos para infraestructura social y proyectos productivos, gestionados con participación local, pueden ser instrumentos útiles si se diseñan con claridad y fiscalización.

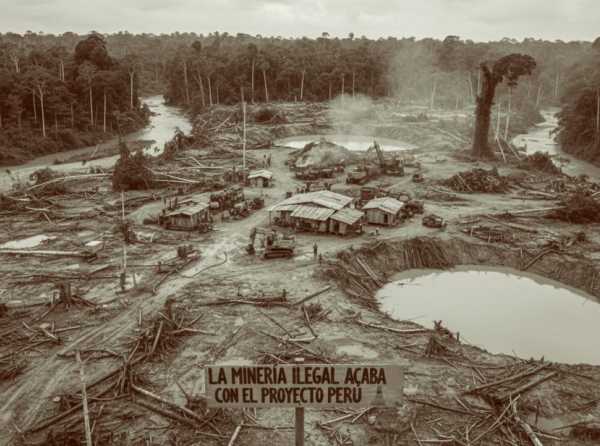

También es esencial aplicar tecnología y buenas prácticas ambientales: manejo responsable del agua, restauración progresiva de áreas intervenidas y control riguroso de emisiones y residuos. La minería del siglo XXI debe demostrar que es compatible con la conservación de recursos naturales y con la calidad de vida de los vecinos.

Seguir postergando la creación de este clúster minero implica renunciar a oportunidades de desarrollo y profundizar la paradoja de la región Cajamarca: abundancia de recursos mineros pero también los índices más altos de pobreza de todo el país. Avanzar con prudencia y voluntad política podría convertir el cobre en una palanca para reducir las desigualdades, modernizar la infraestructura y fortalecer las empresas locales.

La pregunta que enfrenta la sociedad cajamarquina y el país es si estamos dispuestos a construir esa ruta con responsabilidad y urgencia. No se trata de precipitar decisiones sin garantías, sino de romper el ciclo de espera y desconfianza con una hoja de ruta clara: diálogo, reglas estables, inversión en personas e infraestructura, y exigencia de estándares ambientales. Solo así la riqueza mineral dejará de ser una promesa y se transformará en progreso compartido.

Es hora de actuar con criterio y coraje. La región merece aprovechar esta ventana de oportunidades ahora mismo, urgentemente. No sigamos postergando el clúster minero de Cajamarca.

COMENTARIOS