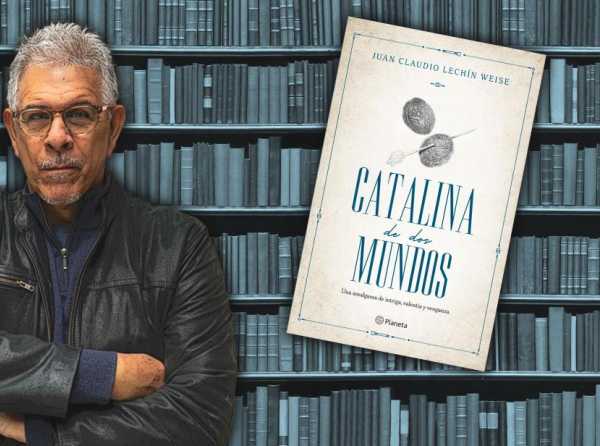

Juan Claudio Lechín, narrador boliviano de larga trayec...

Con la muerte de Mario Vargas Llosa, sucedida el día de ayer en Lima, se apaga una de las voces más lúcidas, incisivas y complejas de la literatura hispanoamericana y mundial del siglo XX y comienzos del XXI. Nacido en Arequipa, en 1936, creó una obra literaria extensa y diversa, en la que se destaca claramente su narrativa, centrada en temas como el poder, la corrupción, la violencia, el autoritarismo, el fracaso individual frente a las estructuras opresivas. Pero si hay algo que unifica su narrativa es una mirada implacable a los sistemas políticos, religiosos o militares que degradan al individuo. Entre su vasta producción, tres novelas se alzan como pilares indiscutibles: Conversación en la Catedral, La guerra del fin del mundo y La fiesta del Chivo. Estas obras condensan lo mejor de su proyecto literario: ambición formal, profundidad temática y un dominio total del arte de narrar.

Publicada en 1969, Conversación en la Catedral es, probablemente, la obra más ambiciosa de Vargas Llosa desde el punto de vista técnico y estructural. Ambientada en el Perú de la dictadura de Manuel A. Odría (1948-1956), la novela se articula en torno a una larga conversación entre Santiago Zavala, un periodista desencantado, y Ambrosio, antiguo chófer de su padre. Sentados en una cantina miserable de Lima, los personajes reconstruyen su pasado, y con él, el de todo un país marcado por la hipocresía, el racismo y la represión.

La pregunta que abre la novela —“¿En qué momento se jodió el Perú?”— no busca una respuesta puntual, sino que activa un mecanismo narrativo en el que los tiempos se entrelazan, las voces se cruzan y los recuerdos se solapan. Vargas Llosa despliega aquí una arquitectura novelística que desafía al lector, obligándolo a recomponer los hilos de una historia fragmentada y oscura. El uso del monólogo interior, la yuxtaposición de planos temporales y la perspectiva múltiple hacen de esta novela un referente ineludible del llamado Boom, la “nueva novela latinoamericana”.

Más allá de su complejidad formal, Conversación en la Catedral es también una radiografía demoledora del desencanto. Santiago Zavala, como tantos personajes de Vargas Llosa, encarna la derrota del idealismo frente a una realidad sórdida, en la que el poder se ejerce como una forma de humillación y los intentos de redención personal se estrellan contra la apatía colectiva.

Con La guerra del fin del mundo (1981), Vargas Llosa abandona por un momento el escenario peruano para sumergirse en el sertón brasileño del siglo XIX. Basada en el levantamiento de Canudos, liderado por el místico Antônio Conselheiro y aplastado brutalmente por el ejército republicano, la novela traza un fresco épico sobre los peligros del fanatismo y la violencia ideológica. A diferencia de Conversación en la Catedral, aquí la estructura es más clásica, pero la ambición no es menor: se trata de una novela coral, de aliento tolstoiano, en la que múltiples personajes —desde bandidos y campesinos hasta periodistas y militares— confluyen en un conflicto que lo devora todo.

El gran logro de esta obra es su capacidad para trascender lo local. Canudos no es solo un episodio de la historia brasileña; es una metáfora de cómo los extremos ideológicos —ya sean religiosos o racionalistas— pueden desencadenar matanzas en nombre de la salvación. Vargas Llosa no toma partido, sino que observa con lucidez las derivas del pensamiento dogmático. La figura de Conselheiro, que en manos menos sutiles habría sido caricaturesca, se vuelve ambigua y fascinante: es a la vez un loco y un visionario, un tirano y un mártir.

Es también en esta novela que Vargas Llosa se consagra como uno de los grandes narradores en lengua española. Su prosa, precisa y poderosa, logra sostener el ritmo de una historia monumental sin perder nunca el control narrativo. La guerra del fin del mundo es, en muchos sentidos, su novela más total: historia, política, religión, violencia, amor, redención y derrota conviven en un relato que no da respiro.

En La fiesta del Chivo (2000), Vargas Llosa regresa a los territorios del poder absoluto, esta vez a través de una reconstrucción de los últimos días del régimen de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. La novela alterna tres líneas narrativas: el viaje de Urania Cabral a Santo Domingo tras décadas de exilio; los monólogos interiores del propio Trujillo; y los preparativos de sus asesinos. Esta estructura le permite al autor abordar el fenómeno dictatorial desde múltiples ángulos: la víctima, el verdugo, el testigo.

Lo más perturbador de la novela es, quizá, la caracterización del dictador. Trujillo no es un monstruo inhumano, sino un hombre degradado por el ejercicio del poder absoluto. Vargas Llosa, lejos de simplificar, construye un retrato complejo y a ratos repulsivo, que hace comprensible —sin justificar— cómo un país entero pudo quedar atrapado en la lógica del terror. Urania, por su parte, representa el costo personal del autoritarismo: el cuerpo como territorio de la humillación, la memoria como herida que no cicatriza.

En La fiesta del Chivo, la escritura de Vargas Llosa alcanza una madurez estilística que combina economía narrativa con intensidad emocional. El horror no se subraya: se insinúa, se deja ver en detalles, en silencios, en gestos mínimos que revelan el trauma.

Premios, reconocimientos y consagración internacional

Mario Vargas Llosa no solo fue uno de los escritores más importantes del Boom latinoamericano, sino también uno de los más reconocidos a nivel mundial. En 1967 obtuvo el Premio Rómulo Gallegos por La casa verde, lo que lo consolidó como una figura central de la nueva narrativa latinoamericana. En 1994 recibió el Premio Cervantes, el máximo galardón de las letras en español, que reconocía no solo su calidad literaria, sino también su impacto duradero en la tradición hispánica. Finalmente, en 2010, la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura “por su cartografía de las estructuras de poder y sus imágenes mordaces de la resistencia individual, la revuelta y la derrota”. Este reconocimiento coronó una trayectoria literaria excepcional.

Con Vargas Llosa muere el más grande escritor que ha tenido el Perú. Su obra no ofrece respuestas fáciles ni consuelos falsos; solo interroga, incomoda, desnuda las miserias del poder y los fracasos del individuo. En un mundo saturado de discursos simplificadores, su literatura persiste en la complejidad y resistencia. Conversación en la Catedral, La guerra del fin del mundo y La fiesta del Chivo no solo son grandes novelas; son advertencias. Y leerlas hoy, más que un homenaje, es una necesidad.

COMENTARIOS