Darío Enríquez

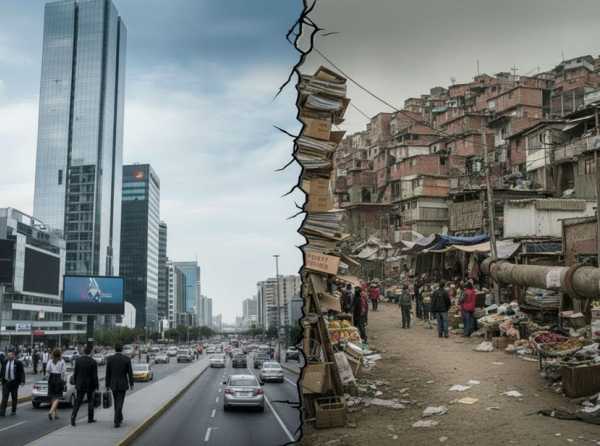

La precariedad urbana en el Perú: más allá de la pobreza monetaria

¿Una respuesta cultural frente a la burocracia salvaje?

En las ciudades del Perú se manifiesta un fenómeno que desafía los esquemas convencionales de desarrollo. Aunque la pobreza —tanto en su dimensión monetaria como multidimensional— ha disminuido de manera sostenida en los últimos 35 años, la precariedad y la informalidad laboral persisten con una tenacidad que trasciende las fluctuaciones del mercado. A nivel regional, América Latina redujo su pobreza en más del 50% entre 1990 y 2019, siendo Perú uno de los países más destacados. En el ámbito nacional, la pobreza monetaria cayó del 58.7% en 2004 a un mínimo histórico de 20.5% en 2019, aunque la pandemia revirtió parcialmente estos avances. Sin embargo, la precariedad, que afecta a más del 70% de la población económicamente activa, continúa siendo un desafío estructural.

La precariedad no equivale a pobreza. Mientras esta última se vincula con la carencia de recursos, la precariedad se expresa en la ausencia de derechos laborales, protección social y estabilidad económica. En el Perú, este fenómeno se extiende más allá del ámbito económico, revelando una dimensión cultural profundamente arraigada. Un ejemplo ilustrativo es la paradoja habitacional: en zonas de alta precariedad urbana es común encontrar viviendas con fachadas inconclusas, sin pintar o con ladrillos expuestos, que en su interior albergan electrodomésticos modernos, televisores de última generación o consolas de videojuegos.

Otro rasgo distintivo es la centralidad de las celebraciones en la vida cotidiana. La organización de fiestas ocupa un lugar prioritario para muchos peruanos, incluso por encima de la mejora de las condiciones materiales del hogar o del ahorro. Este tipo de gasto social cumple una función simbólica: refuerza los vínculos comunitarios y permite exhibir logros personales, aunque estos se hayan alcanzado en contextos informales.

Estos patrones se observan con claridad en diversas ciudades donde la informalidad no solo coexiste con la prosperidad, sino que en muchos casos la impulsa:

- Lima. En la capital, la informalidad en mercados y transporte constituye el sustento económico de millones. Los distritos periféricos y pueblos jóvenes reflejan la paradoja habitacional, con construcciones inacabadas que esconden un consumo significativo.

- Juliaca. Ciudad clave para el comercio binacional, donde más del 90% de la PEA opera fuera del sistema formal. A pesar de esta precariedad, se evidencia una riqueza visible en negocios, vehículos y celebraciones masivas.

- Chimbote. Centro pesquero e industrial, donde la informalidad laboral convive con una intensa actividad económica que dinamiza el crecimiento urbano, pese a la inestabilidad laboral.

- Piura. En el norte, el auge agroexportador ha consolidado una economía formal robusta. No obstante, la informalidad en servicios, transporte y comercio sigue siendo predominante, absorbiendo y redistribuyendo parte de la riqueza generada.

- Madre de Dios y zonas amazónicas. La minería informal y la tala ilegal representan dos motores económicos de gran impacto. A diferencia del narcotráfico, sus productos —oro y madera— suelen ingresar al circuito comercial legal, generando ingresos significativos para miles de familias, aunque bajo condiciones laborales precarias y con graves consecuencias ambientales.

La persistencia de la precariedad en el Perú no se explica únicamente por la falta de oportunidades, sino también por una respuesta cultural frente a la rigidez burocrática. La informalidad ofrece agilidad, autonomía y flexibilidad, atributos que contrastan con la percepción negativa de la formalidad estatal. En este contexto, la informalidad tributaria se mantiene como norma, alimentada por la desconfianza hacia los servicios públicos, que suelen ser insuficientes o inexistentes.

Este ecosistema socioeconómico, complejo, controversial y contradictorio, incluye actividades como el comercio informal, la minería artesanal y la tala ilegal, que dinamizan la economía sin pasar por los canales formales. Reconocer esta realidad implica repensar las políticas públicas desde una perspectiva que contemple no solo las carencias materiales, sino también las prácticas culturales y territoriales que configuran la vida urbana y rural en el Perú.

COMENTARIOS