Cecilia Bákula

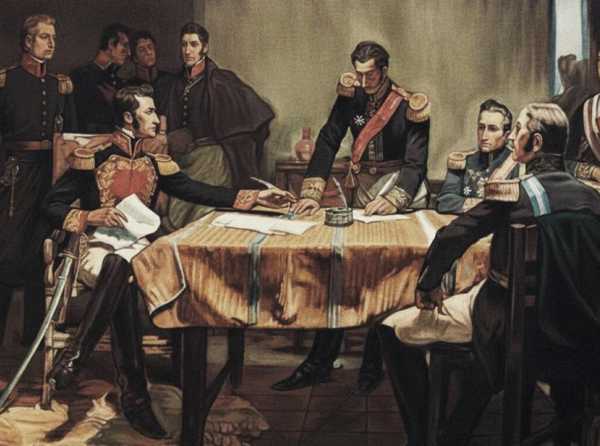

La jura de la independencia

Tuvo lugar en varias plazas de Lima

En tiempos actuales, el 29 de julio de cada año asistimos a la tradicional parada militar. Si bien no es parte de las normas constitucionales que obligan al jefe de Estado a rendir cuentas a la Nación, presentado un informe ante la representación nacional, el día 29 es de fiesta popular. Allí la población festeja a sus Fuerzas Armadas y, de muchas maneras, se vive el patriotismo y el sentimiento de orgullo nacional.

No obstante, es necesario recordar que la proclamación de la independencia, el sábado 28 de julio de 1821, fue un acto jurídico público que, más allá de ser el momento de expresión de la voluntad de definir el momento de quiebre con respecto a la dominación política de España, implicó la adhesión de instituciones y gremios, lo que tuvo lugar el domingo 29 de julio de 1821. Hoy esos hechos han pasado al olvido y quizá, la parada militar busca, de alguna manera, recordar a los ciudadanos que la independencia y la libertad es una tarea que ha de ser sostenida, continuada y con participación de todos los estamentos del Estado.

La Jura de la Independencia tuvo lugar en varias plazas de Lima y se produjo en instituciones, órdenes religiosas y gremios que aceptaron el nuevo orden político y prestaron juramento a esa fidelidad. Existen los documentos que dan cuenta de esa fecha y experiencia patriótica vivida en la Casa de Moneda de Lima, en el Colegio de Abogados, en el Cabildo Eclesiástico de Lima, en la Congregación de San Felipe Neri, en la Universidad de San Marcos, en Administración de Correos y en el Convento de San Francisco de Paula, entre otros. En esos legajos fundacionales, se ha conservado, por ejemplo, la nota suscrita por el general San Martín con las instrucciones protocolares del acto a ser realizado en dichos lugares.

Resulta del todo pertinente señalar que, visto desde la importancia documental, la aceptación y jura de la independencia del Perú, no fue solo el acto político y casi unilateral del 28 de julio, sino que se ha dejado constancia con los nombres de quienes participaron en las diversas ceremonias de Jura de la Independencia. Así podemos ahora comprender que el hombre común, el trabajador, los gremios, los religiosos, los magistrados y otros grupos, tuvieron participación, conocimiento y expresaron su voluntad de adherirse a la nueva condición política del recién creado país. Y en esos actos, participaron los entonces denominados como “gente de color#, pues si bien San Martín proclamó el 12 de agosto de ese año la “Ley de libertad de vientre” es de entender que ese espíritu de alegría por la libertad, generaba conciencia respecto a la existencia de la esclavitud.

La libertad era una aspiración que se asociaba no solo al orden político sino a la propia realidad de quienes aún eran esclavos y no habían conseguido la condición de manumisos. Nuestra primera Constitución, la de 1823, señalaba expresamente que nadie “nace esclavo en la República del Perú” y es necesario señalar que esa condición de esclavos, se asociaba a aspectos económicos y necesidad de mano de obra barata, constante y presente y a lo largo de los primeros años, esa libertad fue cuestionada y discutida hasta que, durante el gobierno de Ramón Castilla, desde la ciudad de Huancayo, el 3 de diciembre de 1834, se promulgó la norma en circunstancias bastante complejas y discutidas.

En medio de una guerra civil y con intereses contrapuestos, Castilla suscribió el Decreto que señalaba: “El Libertador Ramón Castilla, Presidente Provisorio de la República, decreta: Los varones y las mujeres tenidos hasta ahora, en el Perú, por esclavos o por siervos libertos, sea que su condición provenga de haber sido enajenado como tales o de haber nacido de vientres esclavos, sea que de cualquier modo se hallen, sujetos a servidumbre perpetua o temporal: todos, sin distinción de edad, son desde hoy y para siempre eternamente libres”.

Cabe recordar que, desde el punto de vista formal, las ceremonias de Jura de la Independencia fueron el colofón indispensable del proceso político y jurídico de la Independencia. Es así como el 15 de julio de 1821 don José de San Martín se reunió en Cabildo abierto con los entonces notables de la ciudad y recibió el documento que conocemos como Acta de la Independencia, cuyo texto fue elaborado por don Manuel Pérez de Tudela, quien más tarde asumiría la joven cartera de Relaciones Exteriores y asistiría al Congreso Anfictiónico de Panamá que, convocado por Bolívar en diciembre de 1824, se reunió en la ciudad de istmo en julio de 1826.

El Acta de nuestra Independencia, que se conserva en el archivo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, fue suscrito no solo por los notables de entonces, sino que se contabilizó 3,500 firmas y rúbricas. Es interesante leer nuevamente el contenido de ese documento:

“En la ciudad de Los Reyes, el quince de julio de mil ochocientos veintiuno. Reunidos en este Excmo. Ayuntamiento los señores que lo componen, con el Excmo. e Ilmo. Señor Arzobispo de esta santa Iglesia Metropolitana, prelados de los conventos religiosos, títulos de Castilla y varios vecinos de esta capital, personas de conocida probidad, luces y patriotismo, quienes expresaron que la opinión general se halla decidida por la Independencia. Todos los Srs. concurrentes , por sí y satisfechos, de la opinión de los habitantes de la capital, dijeron: Que la voluntad general está decidida por la Independencia del Perú de la dominación española y de cual- quiera otra extrajera y que para que se proceda a la sanción por medio del correspondiente juramento".

Con esa voluntad expresada, se procedió al acto de la Proclamación que se selló con la Jura de la Independencia, que había sido desde tiempos antiguos, la ceremonia con que se reconocía a las nuevas autoridades y, en nuestro caso, se asumió fidelidad y anuencia al nuevo ordenamiento político. Y tal como señalaban las pautas dadas para estas ceremonias, una vez concluidos los actos formales y suscritas las actas, los originales fueron enviados al propio San Martín; en testimonio de esa entrega, en muchos de los legajos que se conserva y que dan cuenta de ese juramento popular e institucional, se ha conservado un documento suscrito por Juan García del Río, quien sería el primer canciller de la nueva República y estrecho colaborador del Protector.

La algarabía y participación de los habitantes de Lima y del Callao debieron impresionar a los que habían visto, en otras latitudes, ceremonias similares, pero sin la algarabía y participación que se vivió en 1821. Será Tomás Guido, argentino y colaborador de San Martín, quien en carta dirigida a su esposa le indicaba: "... No he visto en América un concurso ni más lucido ni más numeroso. Las aclamaciones eran un eco continuado de todo el pueblo... Yo fui uno de los que pasearon ese día el estandarte del Perú independiente... Jamás podría premio alguno ser más lisonjero para mí, que ver enarbolado el estandarte de la libertad en el centro de la ciudad más importante de esta parte de América ... En esa misma noche se dio refresco y baile en el cabildo. Ninguna tropa quiso contener la aglomeración de gente en la plaza... ".

Los días en que tuvieron lugar las ceremonias asociadas a la declaración, proclamación y jura de nuestra Independencia fueron de fiesta popular y es ese recuerdo el que revivimos cada año al desearnos “felices fiestas patrias” pues en nuestro saludo incluimos votos por la prosperidad de nuestro país.

COMENTARIOS