Carlos Hakansson

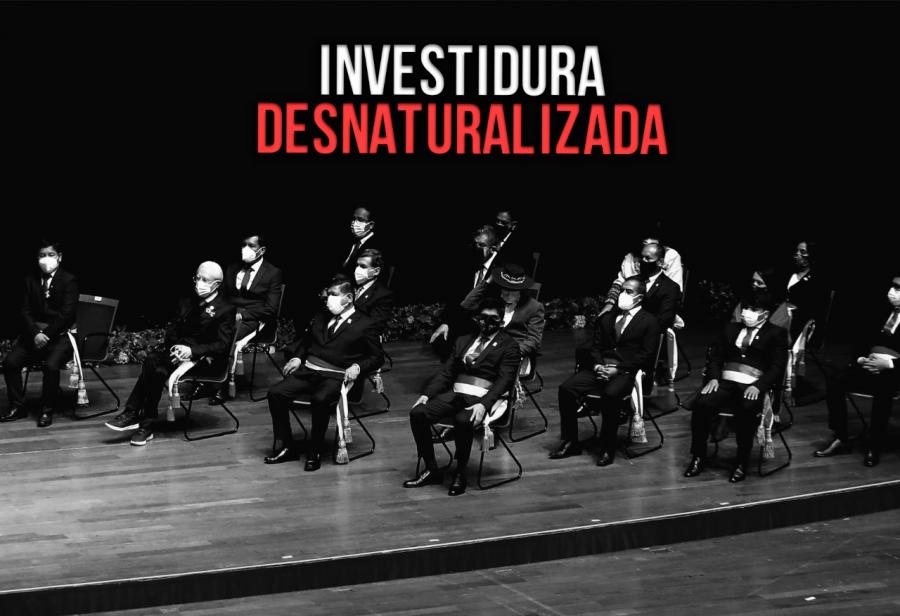

Investidura desnaturalizada

Una denominación inapropiada para esta institución parlamentarista

A pocos días de la presentación del gabinete para la exposición de la política general del Gobierno y plantear la cuestión de confianza al Congreso, consideramos oportuno realizar algunos comentarios a la presencia de esta institución parlamentarista. Para comenzar, observamos su errónea denominación, pues el concepto de investidura alude a la necesidad de nombramiento del primer ministro en los parlamentarismos europeos. Una vez producidas las elecciones, y con ellas una nueva composición parlamentaria, la primera fuerza política deberá –por encargo del jefe de Estado– iniciar la tarea de formar gobierno; y si carece de mayoría propia, deberá consensuar con otras fuerzas afines los votos necesarios para ese objetivo. Por tanto, la investidura será el resultado exitoso para el nombramiento de un nuevo primer ministro, a partir de ese momento podrá conformar su gabinete y gobernar.

En el Perú, el presidente de la República nombra al titular del Consejo de Ministros, quien refrenda su propia acta de nombramiento, comienza a ejercer funciones y tiene hasta treinta días para acudir al Congreso junto con sus ministros (artículo 130 CP). Por eso, a pesar de que la denominación “investidura” aparece en el Reglamento del Congreso, lo real es que los parlamentarios realizan un acto de confirmación a la decisión presidencial de nombramiento de quién será su principal portavoz oficial, responsable de refrendar los decretos legislativos y de urgencia, resoluciones, así como coordinar las funciones del gabinete (artículo 123 CP).

La Constitución de 1933 fue la que trajo la exigencia al presidente del Consejo de Ministros para acudir al Congreso y exponer su programa de gobierno. En ese sentido, el profesor Manuel Vicente Villarán sostuvo que esta disposición era el tránsito hacia un futuro modelo parlamentarista. La Constitución de 1979 mantuvo la misma disposición, pero su práctica daba lugar a un largo debate parlamentario sin ningún desenlace o punto final. Con esa experiencia, la Constitución de 1993 añade la obligación para solicitar una cuestión de confianza (artículo 130 CP).

Luego de casi treinta años, cuando el otorgamiento de la investidura parecía producir una costumbre parlamentaria, por primera vez fue denegada en agosto de 2020 con el gabinete Cateriano. Un hecho que coincidió con el último año de mandato presidencial, cuando existe impedimento para disolver el Congreso (artículo 134 CP). Por eso, la cuestión de confianza obligatoria también se vincula al cómputo de una futura y posible disolución parlamentaria.

Las instituciones constitucionales nacieron lejos de una visión maquiavélica de la política. Si el fin del constitucionalismo son las libertades y límites al ejercicio del poder, no pueden convertir a la cuestión de confianza en un medio para provocar una crisis total del gabinete (artículo 133 CP). En la práctica de los parlamentarismos, la cuestión de confianza nace para ganarla cuando se plantea. El uso perverso de las instituciones constitucionales en los últimos años terminó por convertirlas en armas de la antipolítica.

Con relación a la cuestión de confianza, la primera vez fue con la Sentencia Nro. 0006-2018-PI/TC, que permitió al Ejecutivo una amplia discrecionalidad para plantearla. La segunda oportunidad ocurrió en septiembre de 2019, validando la posibilidad de interpretar una denegación fáctica de la confianza para luego disolver el Congreso. Una probable tercera forma sería convirtiéndola en un medio para buscar su denegatoria mediante un gabinete kamikaze. Finalmente, la cuestión de confianza nace como un medio del Ejecutivo para consensuar la voluntad política con el Congreso, no para arrinconarlo ni invadir sus competencias.

COMENTARIOS