Javier Agreda

El calígrafo de Voltaire

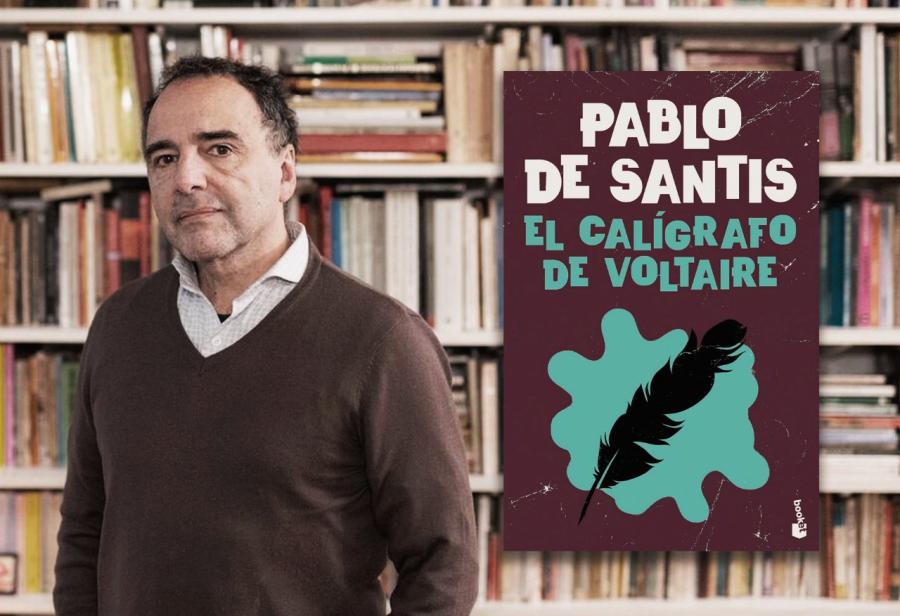

Reseña de la novela del argentino Pablo de Santis

Escritor, guionista y editor, Pablo de Santis (Buenos Aires, 1963) es autor de una obra extensa, iniciada a finales de la década del ochenta del siglo pasado y constituida mayormente por libro escritos para los lectores más jóvenes (incluso ha hecho guiones para cómics). Recién se dio a conocer como autor “adulto” con La traducción (1997), una novela policial que llegó a ser finalista del Premio Planeta. A ese libro seguirían Filosofía y letras (1999), El teatro de la memoria (2000) y El calígrafo de Voltaire (2001), que aquí reseñamos, su más reconocida narración.

Ambientada en la convulsionada París de fines del siglo XVIII, esta novela cuenta la historia de Dalessius, joven calígrafo que por haber cometido un error al transcribir una sentencia judicial, se ve condenado a vivir oculto y en los ámbitos marginales de la ciudad. Es ahí donde conoce a los seres más extraños: verdugos, especialistas en transporte de cadáveres, fabricantes de autómatas, mujeres que llevan mensajes escritos en la piel, espías y conspiradores de todo tipo. Dalessius, ejerciendo su oficio de calígrafo de una manera casi mágica (tintas invisibles o envenenadas, símbolos milenarios) llega a trabajar para Voltaire, y se involucra en una intriga política que lo obliga a refugiarse en Argentina, llevando como reliquia nada menos que el corazón de Voltaire.

Como sus anteriores libros, esta narración de De Santis es una novela corta, un género que permite al autor aprovechar su natural tendencia a la síntesis. Y aunque Filosofía y letras o El teatro de la memoria eran relatos policiales ambientados en el presente –mientras que El calígrafo... es una recreación histórica de carácter más bien folletinesco– son más las semejanzas y coincidencias que los cambios. Se mantiene la intención de recrear, a partir de datos reales, atmósferas irreales (“góticas”, según la crítica) más propias de la literatura fantástica que de los géneros mencionados; y también la propensión a ambientar las acciones en lugares cerrados y pequeños, un rasgo que el autor mismo ha calificado de “agorafobia narrativa”.

A esas características se suman, como en los casos de Borges y Bioy Casares (quienes también partieron del policial para trascenderlo), una gran capacidad imaginativa, un lenguaje gramaticalmente simple pero bien trabajado y el desarrollo de una temática intelectual específica detrás de los sucesos narrados. De Santis suele anunciar ya desde el título esa temática, y en El calígrafo... se trata obviamente de la propia escritura, no sólo la problemática relación entre lo textual y sus referentes reales; también la posibilidad de crear mundos imaginarios y autónomos. De ahí la presencia de libelos, cartas anónimas y libros prodigiosos; también de las representaciones y artefactos más diversos, desde manos mecánicas hasta aquella misteriosa mujer de la que Dalessius se enamora.

Existe aún un tercer nivel en el que es tratado el tema de la escritura, que tiene que ver con la tradición literaria y la intertextualidad. Hay, por ejemplo, un paralelo entre la trayectoria de Dalessius y la del Cándido de Voltaire, personaje que también llega a la Argentina. Pero eso es ya una constante en la narrativa de nuestro tiempo; mucho menos común es la calidad de la prosa, marcada por la búsqueda de la rotundidad y precisión de los mejores aforistas. Se pueden extraer líneas citables de cualquier página de este libro: “Todo lo que nos sirve para escribir, sirve también para matar”; “No es el llanto lo que deben mostrar [los actores] sino la contención del llanto; las lágrimas derramadas contra toda la fuerza de voluntad”.

Gracias a la acertada y armónica conjunción de los elementos mencionados, El calígrafo de Voltaire es una novela con la que de Santis amplió significativamente su peculiar universo narrativo.

COMENTARIOS