Darío Enríquez

Se castiga a la víctima y se protege al victimario

Las malas ideas tienen pésimas consecuencias

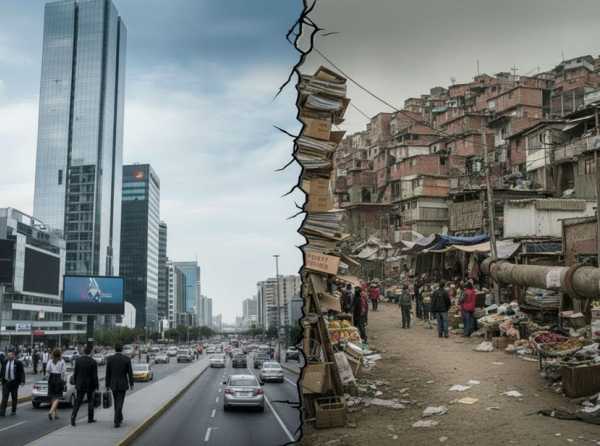

La inseguridad que se vive en las grandes ciudades del Perú ha alcanzado niveles sumamente alarmantes. Tratar de vender la especie de que esta crisis se debe a las últimas leyes dadas por el «impresentable» Congreso es bastante ingenuo, por no decir estúpido. La gravedad del problema de inseguridad que vivimos en el Perú no se explica por lo sucedido en 20 semanas, sino al menos en 20 años y más.

Es un fenómeno transgeneracional y además forma parte de un proceso de degeneración cultural con decantamiento lento, persistente y perverso. En ambientes jurídicos encontramos dos corrientes teóricas denominadas «abolicionismo» y «garantismo». Se desencadena allí una grave contaminación por aplicaciones maximalistas e irracionales de estas dos corrientes.

Este fenómeno no es exclusivo del Perú, sino que tiene escala planetaria. Incluso en territorios donde se había logrado un alto grado de paz social, hoy retroceden sus indicadores y la inseguridad crece imparable ¿Qué sucedió para llegar a la situación actual, en la que una ciudad con bajos indicadores de violencia delincuencial es la excepción y no la regla?

¿Qué hicieron aquellos países que lograron reducir la inseguridad a su mínima expresión? Fueron altamente represores. Sanciones efectivas y eficaces. Por eso, en países como Suecia, Canadá, Países Bajos o Alemania, las cárceles muestran exceso de espacio inutilizado. Una gran infraestructura carcelaria, en su momento, se desplegó en respuesta a una combinación de altos índices de criminalidad y políticas de justicia penal más punitivas, como la denominada «tolerancia cero». Una vez que las tasas de criminalidad se desplomaron, la preocupación social transitó hacia formas alternativas de penalización sin cárcel. Con la elevación general del nivel de vida y bienestar, se extendió una mirada condescendiente frente al delito, acusando la falta de oportunidades como un elemento que correspondería resolver a toda la sociedad, antes que un castigo «ciego» al delincuente que ahora se consideraba víctima.

Esta visión tuvo frutos favorables en el Occidente desarrollado. El sentir social fue permeado a favor de propiciar nuevas y mejores oportunidades a quienes perpetraron delitos, para que cambien su vida y se reintegren a la sociedad. Todo iba bien hasta que, con el cruce de otros fenómenos sociales como la inmigración ilegal masiva, el incremento de delitos sexuales, el tráfico de drogas y la trata de personas, los indicadores de inseguridad urbana regresionaron aceleradamente. Una vez más se accionaba la trampa de las «buenas intenciones», aquellas que abren el camino hacia el infierno.

Esas ideas, que proponían abolir la penalización del delito y que protegían al delincuente garantizando «sus derechos», llegaron a nuestros países que tenían tasas de criminalidad aún elevadas. La Academia se contaminó de estos enfoques «modernos» y entonces, su propagación irracional, irreflexiva y desapegada del contexto realimentó el delito, incrementando la violencia urbana. El impacto fue demoledor.

Todo salió tan mal que, con alarmante frecuencia, hoy el delincuente se convierte en víctima y la víctima en victimario. El colmo. El caso del suboficial de la policía nacional, condenado a 10 años por abatir, en defensa propia, a un delincuente, es más que elocuente. Tenemos autoridades judiciales «deformadas» en sentimientos garantistas y además, desprovistas de una mínima racionalidad para considerar el difícil contexto violentista que sufrimos hoy. Es urgente que la presidente Boluarte, haciendo uso de sus facultades, indulte al valeroso suboficial y lo restituya en su puesto de trabajo. También, que se propicie cuanto antes un profundo cambio cultural para defender a la víctima y no al delincuente: «El que la hace, la paga».

COMENTARIOS