Javier Agreda

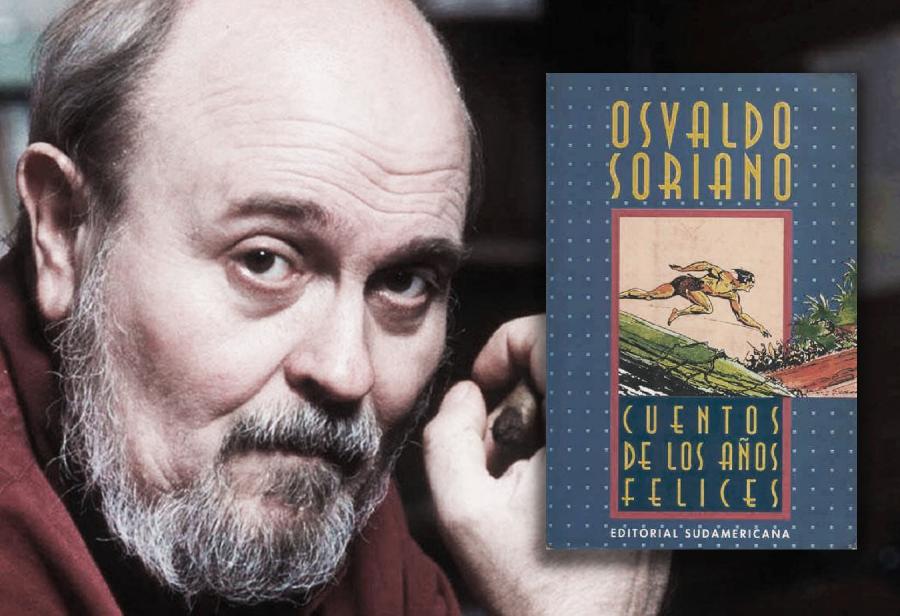

Osvaldo Soriano: Cuentos de los años felices

El arte de narrar desde lo cotidiano

Osvaldo Soriano (Mar del Plata, 1943–1997) murió cuando su narrativa alcanzaba su madurez plena. Periodista y novelista de enorme popularidad, Soriano dejó una obra breve pero contundente, iniciada con Triste, solitario y final (1973) y consolidada con títulos como No habrá más penas ni olvido (1978), Cuarteles de invierno (1980), Una sombra ya pronto serás (1990) y La hora sin sombra (1995). Además de sus novelas, publicó libros de relatos y crónicas escritos para diarios y revistas argentinas, entre los que destaca Cuentos de los años felices (1993), una obra que condensa con humor, melancolía y lucidez los grandes temas de su literatura: la infancia, la política, la historia y el fútbol.

El libro se divide en tres partes. La primera, “En el nombre del padre”, reúne relatos en los que Soriano revisita su infancia en un pequeño pueblo argentino. Allí, entre recuerdos del primer peronismo y escenas familiares, construye un retrato entrañable de su padre, un hombre pobre pero orgulloso, digno y honesto. En uno de los pasajes el narrador rememora la humillación de hacer fila para recibir juguetes del Estado, mientras su padre —antiperonista convencido— lo observaba: “Para mi padre eso era una vergüenza, era confesarse pobre y peronista. Y mi padre odiaba a Perón”.

Ese padre obstinado se vuelve el centro emocional del libro. Aparece derrotado pero íntegro: motociclista fallido en “Petróleo”, cobrador torpe en “Morosos”, mecánico caído en “Caídas”. En “Vidrios rotos” o “El sospechoso”, enfrenta con coraje a la autoridad o a la sospecha política. Soriano lo describe con ironía y ternura: “En verdad no estuvo tan sólido y coherente como Dashiell Hammett ante McCarthy, pero no tenía alma de buchón”. La figura paterna encarna, a fin de cuentas, una ética sin alardes: la de los que pierden sin traicionarse.

La segunda parte, “Otra historia”, traslada esa mirada personal a la historia argentina. Soriano revisa los mitos patrios y revela el costado oscuro de los héroes fundacionales. Con tono de cronista mordaz, denuncia, por ejemplo, que “el primero que intentó entregar el país a una potencia extranjera fue el director supremo Carlos María de Alvear… su nombre se perpetúa en una de las más elegantes avenidas de Buenos Aires”.

Estas crónicas buscan, según el propio autor, “encontrar en el pasado las claves para comprender el país de hoy y adivinar el de mañana”. En ese gesto, Soriano demuestra que la historia —como la infancia— es también una forma de ficción, una narración que revela tanto como oculta.

La última sección, “Pensar con los pies”, celebra el fútbol como una épica popular. Con un estilo cercano al realismo mágico, Soriano mezcla humor, mito y deporte. En “El penal más largo del mundo”, el fútbol adquiere proporciones legendarias. El personaje de William Brett Cassidy —el supuesto hijo de Butch Cassidy— simboliza ese cruce entre western y potrero: un cowboy filósofo que, revólver en mano, se convierte en “el más temible y justo de todos los árbitros”.

La crítica ha señalado que el gran acierto de Soriano fue apropiarse de los temas compartidos por toda una generación —la política, la derrota, la amistad, el fútbol, el desencanto— y filtrarlos por su propio tono: irónico, melancólico, profundamente humano. Su William Brett Cassidy puede leerse como una caricatura heroica de los intelectuales de los setenta: idealistas, contradictorios, a veces ingenuos, pero siempre animados por una fe en la justicia y en la palabra.

En Cuentos de los años felices, el humor y la nostalgia no son adornos: son formas de resistencia. Soriano logra algo difícil: escribir con ternura sobre la derrota y con esperanza sobre el fracaso. Ese equilibrio explica por qué su obra, a más de dos décadas de su muerte, sigue viva en los lectores: porque habla de lo que fuimos, pero también de lo que seguimos siendo.

COMENTARIOS