Javier Agreda

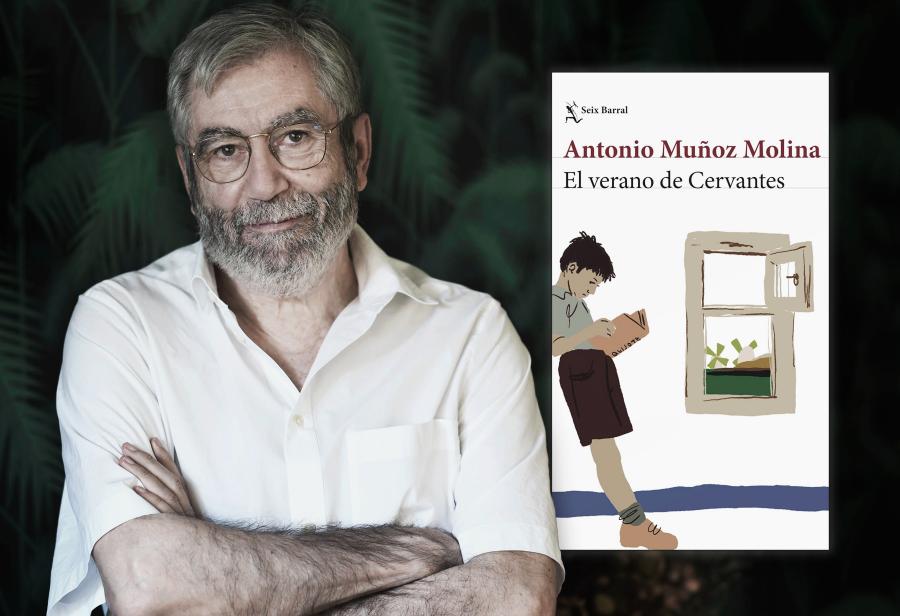

Antonio Muñoz Molina y sus veranos con Cervantes

Un libro que confirma la vigencia del clásico y la pasión lectora de Muñoz Molina

El narrador y ensayista español Antonio Muñoz Molina (Úbeda, 1956), autor de novelas tan conocidas como El invierno en Lisboa (1987) y El jinete polaco (1991), regresa al centro de su biblioteca con El verano de Cervantes (Seix Barral, 2025), un libro que condensa varias décadas de relecturas del Quijote. No es un tratado académico ni un recuento nostálgico de esas lecturas, aunque tiene de ambos; es, sobre todo, una meditación literaria desde la experiencia de un lector que ha hecho de Cervantes una brújula narrativa.

El punto de partida es claro: cada verano, el autor vuelve al libro fundacional de la novela moderna –cuyas acciones parecen desarrollarse siempre en verano– y de ese ejercicio surgen páginas en las que la crítica, la autobiografía y la historia literaria conversan con naturalidad. El verano de Cervantes se presenta como un diario de la lectura de los dos libros del Quijote: El ingenioso hidalgo (1605) y El ingenioso caballero (1615). A partir de esa lectura el texto traza un vaivén de escenas: episodios de infancia (el niño ubetense que descubre a Cervantes en una edición de bolsillo), lecturas adultas de escenas como las de la venta o la Ínsula Barataria, evocaciones del horizonte mediterráneo que marcó la imaginación cervantina (Argel, Lepanto, Venecia), etc.. Y paralelamente se hace una genealogía de novelistas que aprendieron del Quijote cómo expandir sus ficciones: Melville, Balzac, Joyce, Mann, Twain.

Estructuralmente El verano de Cervantes, un libro de más de 400 páginas, se compone de 156 bloques temáticos: fragmentos que parecen apuntes y que se alternan los elementos ya mencionados. En algunas páginas el libro adopta un tono de pesquisa: seguir rastros de Cervantes en otros, reconocer ecos, establecer parentescos, incluso visitar los lugares en los que posiblemente se basó para crear la novela (la cueva de Montesinos, por ejemplo). Todo ello con un lenguaje llano, de imágenes precisas y que se expande por asociaciones.

Lo más destacable son los comentarios críticos sobre las páginas del Quijote que Muñoz Molina va leyendo. Por ejemplo, sobre los personajes secundarios de los primeros capítulos: “...cada persona tiene su nombre, su oficio, su afán particular, incluso su linaje… en contraste con la identidad quimérica de don Quijote, aparecen con mucha precisión los oficios de la gente común”. “La sustancia última de don Quijote no es la posible locura, sino la teatralidad. Se apaga cuando no tiene delante un público atento y receptivo al espectáculo de su oratoria y sus disparates”. “Cervantes ama la literatura pastoril y al mismo tiempo es consciente de lo ridículo de sus artificios. Es el amor incorregible que a veces seguimos manteniendo hacia los géneros que nos gustaron en la infancia y la primera juventud”.

La interpretación de Muñoz Molina se organiza alrededor de varias intuiciones fuertes. Algunas de ellas tienen que ver con la “locura” de don Quijote –ya hemos visto su aspecto teatral–: “la locura no está en confundir lo que ve, sino en la prisa catastrófica que se da en interpretarlo según sus expectativas librescas y en pasar a la acción”. Otra intuición es que “en Cervantes la forma natural del discurso es la conversación. No el diálogo artificioso y erudito de los humanistas, sino la charla viva entre dos personas que disfrutan hablando”. Y que “el viaje de don Quijote es a la vez un relato de ficción y un ejercicio itinerante de crítica literaria. A lo largo de los caminos don Quijote encuentra las formas más variadas de la vida real y al mismo tiempo las representaciones literarias que las muestran o las encubren”.

A partir de esas ideas, Muñoz Molina concluye que el Quijote se constituye en una forma narrativa original y novedosa, que admite voces, materiales y registros dispares, y capaz de absorber el mundo sin importar las jerarquías. “Quizás el rasgo más definitivo de ese arte, que acabará llamándose novela, es la proliferación de las voces, de los personajes, de los relatos que se enredan entre sí, el torrente verbal que es como un río que arrastra todos los materiales de la vida”. Por eso, el talento específico del novelista es “el don de sintetizar reveladoramente las complejidades de lo real y de la mente humana dándoles la forma de ficción narrativa”.

El verano de Cervantes es un libro luminoso, que invita a leer mejor y que muestra a un escritor que piensa con los libros y a través de ellos. Al concluir la lectura uno no siente haber recibido una cátedra, sino haber conversado largamente con alguien que ama la novela de Cervantes y sabe por qué es tan importante y se mantiene vigente a más de 400 años de su creación.

COMENTARIOS