Carlos Rivera

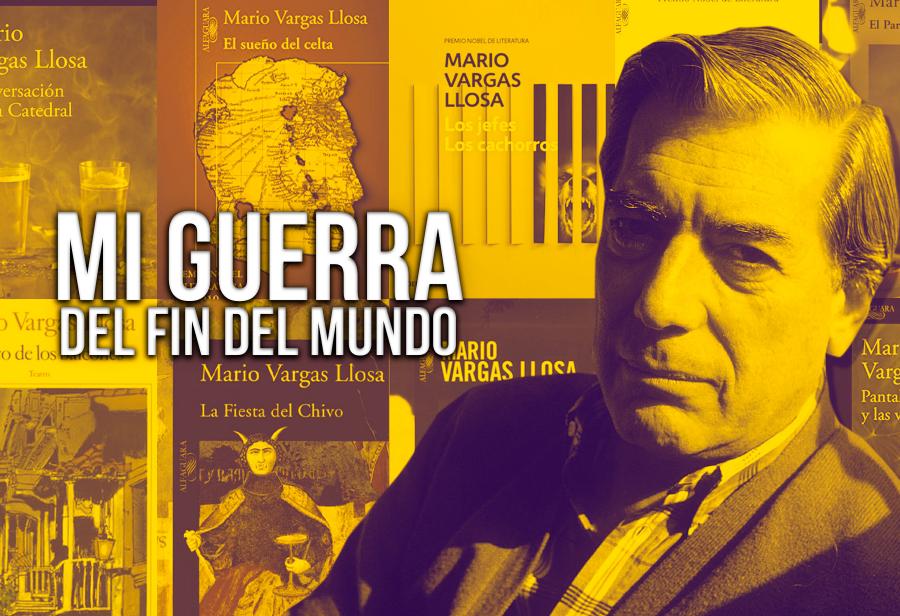

Mi guerra del fin del mundo

Un encuentro con el escritor Mario Vargas Llosa

Aquella mañana del 28 de marzo de 2017 desperté muy temprano para alistarme e ir lo más elegante a la ceremonia en la que Mario Vargas Llosa donaría el tercer lote de sus libros (15,000 obras) en ceremonia pública presidida por la gobernadora regional, Yamila Osorio, en el recinto que lleva su nombre. Algunos de los autores de un libro homenaje (Arequipa y el escribidor) estábamos invitados –por primera vez– y esperábamos el momento preciso para entregarle juntos esta obra de textos en mérito a reconocerle nuestra admiración como escritor universal. Era nuestra ingenua ilusión de hombres de fantasías.

Ya no era un adolescente, pero estaba temblando. Estaba sentadito junto a los demás autores y otros “honorables” invitados, como el congresista Alberto de Belaunde quien se abanicaba ante el imponente sol de la mañana. Había una retahíla de burócratas que nunca leyeron nada de Mario, y es más, hasta lo detestaban por su ateísmo o liberalismo, pero se morían por tener su foto con él y colgarla en su sala repleta de obsequios inútiles ganados en sus insignificantes vidas.

A la entrada había dos filas de periodistas de importantes medios capitalinos entremezclados con nuestra prensa provinciana (pobre pero honrada) que registrarían milimétricamente cualquier paso del escritor al momento de hacer su ingreso triunfal de hijo pródigo. Con sus modernas cámaras fotográficas, listos para capturar la entrada de Mario y su nueva novia, Isabel Preysler, la reina de la prensa del corazón, como la bautizara la ex esposa del nobel, Patricia Llosa. Con su exclusiva extravagancia de poeta maldito y periodista underground estaba Czar Guzmán parlando algo con sus colegas y cumpliendo el deber de cobertura para el decano de la prensa nacional, El Comercio. A mi lado derecho algunas integrantes del Centro de Escritoras de Arequipa, serenas en pose de artista y algunas con gafas oscuras y haciéndose aire con lo que tenían a la mano.

Mis héroes favoritos son Maradona, Batman y Mario Vargas Llosa. Lo admiré desde muy niño. En mi adolescencia y juventud me trompeaba con mi conciencia de militante izquierdista y apasionado de la literatura hecha por un liberal y cuasiderechista, según la prensa izquierdista de mi país. Yo quería a Barrantes de presidente y a Mario ganándolo todo, menos el ser gobernante del Perú apoyado por los banqueros.

A Mario lo tenían “secuestrado” una argolla de culturosos rimbombantes culiestreñidos que habían copado en las últimas décadas puestos claves en la escena cultural arequipeña. Ahí estaban amamantados primero por Juan Manuel Cerrón Benavides y el séquito que había creado Alonso Celestino Rosas en la Universidad Nacional de San Agustín, y luego como asesor de Cultura en la gestión de Cerrón como alcalde provincial y finalmente en el Gobierno Regional de Arequipa, contratando a un funcional burócrata para la Biblioteca, Marcos Arce, que adoraba a toda esa argollita de enaltecidos con las arcas y favores del erario público para su proyectos.

Mario, era para ellos la alcancía para sus sueños, su promesa de cielo para ser reconocidos (ganarse una agregaduría cultural en Francia o España u organizar el Hay Festival en nuestra ciudad) y dado que eran meros articuladores de otras argollas más sofisticadas en diversas áreas lo que hacía altamente rentable la marca del Nobel. Le lustraban lo zapatos, estaban a cargo de su comida, de los selectos invitados y de su breve agenda de élite escondiendo a Mario de la chusma del pueblo y de algunos literatos jóvenes que morían por darle la mano o siquiera escucharlo y puedan recibir el consejo de un quijote de las letras. Algo que el nobel siempre hacía en cualquier ciudad del mundo cuando era invitado. Acá era imposible por culpa de estos churrupacos.

Marcos Arce había publicado libritos de escaso valor académico, fue un articulista de aburrido gusto y de torpes manías por la redundancia. Fungía de historiador y nunca asumía reflexiones o posturas teóricas de algún hecho histórico. Huía del debate y detestaba que alguien le hiciera sombra. Geminiano egoísta y soberbio como son los de este peculiar signo zodiacal. Adolecía de estilo y sus discursos eran los más rancios y listos para cualquier sujeto atacado por el insomnio. Parecía una máquina repetidora de cosas sin gracia o sumergido en una visión de estudio más allá de su taquigráfica escritura. Marcos era admirador de Alonso Celestino, era como si tocara la bienaventuranza cuando lo veía regresar de Europa e ingresaba a su despacho a pedirle algún favor para uno de sus amigos. Favores que generalmente eran publicar costosos libros, presupuesto para un proyecto y este se derretía para obedecerlo al pie de la letra. Había que servir a los amigos del poeta sin cuestionar nada. Alonso venía como un virrey ante su famélico vasallo.

Cuando llegaba el nobel al director de la biblioteca le importaba un comino la literatura, y lo que hacía siempre era repartir las invitaciones para el cuerpo de funcionarios del gobierno regional y de otras instituciones importantes. Ahí estaba bien seleccionada la linda dama Ángela Melgarejo, quien no recibía las tarjetas de un pobre agente de courier local sino en la oficina de cancillería de Arequipa con perfumes y jazmines de clase sin tener que tocar la mano de un chusco –y cholo- mensajero. Desde el 2011 eran ellos los patrones del Nobel, los anunciadores y selectos amigos quienes lo acompañaban en cada actividad del escritor. Con ellos comían en la picantería, iban a alguna inauguración, le hacían hurras por algún discurso de agradecimiento. Arrimados a su llegada, lamedores de cada palabra y explotaban en cojudas carcajadas ante cualquier ocurrencia o hasta estupidez de nuestro escritor, quien también llegaba con su otro séquito como Beatriz Merino, Pablo Cateriano, la ex primera dama, Nadine Heredia o los congresistas por Arequipa, que se colaban para estar detrás del novelista y salir en la foto como autoridades preocupados por la cultura.

Esa mañana parecía que la cosa iba a cambiar, teníamos las invitaciones que tanto se las había rogado a Marcos Arce y que tozudamente no las entregó como si fuera el gran gesto de su vida frente a unos mendigos que se contentaban con una tarjetita con la promesa de obsequiarle el libro homenaje y tomarnos unas fotos junto al escritor sellando así cinco años de vanos intentos por acercarnos a esta superestrella de la literatura mundial.

Humillado, pero ahora feliz. Nunca fui convocado para hablar de Mario Vargas Llosa ni en la universidad, en algún gobierno municipal o institución cultural a pesar de ser editor de un libro en su homenaje y haber organizado desde el 2010 varios eventos para promover su obra. Tal vez por mi pobre formación intelectual, mi cara de cholito, mis pantaloncitos rústicos y mis camisas baratas. O, por no saber absolutamente nada de literatura. Un día estuve conferenciando sobre poesía en una universidad pública y en dos lugares distintos del campus –de esa misma casa de estudios- se hacían dos mesas redondas sobre mi libro dedicado al escribidor. Algunos amigos tranquilizaban mis rabietas cuando les contaba lo acontecido y en vanos intentos para apaciguarme me repetían lo siguiente: “¡pero te mencionan!”. Ironías de la vida, ironías de un periodista provinciano atrevido.

Mi momento debía llegar tarde o temprano. Hasta uno de los autores de este libro me bautizó como llorón repitiendo el sonsonete que otro pobre sujeto expresó contra mí cuando le entraban ganas de joderme. Este periodista era otro lambiscón de Alonso, era editor regional de un diario de izquierda y cuando llegaba el poeta de Europa este mandaba a su mejor fotógrafo y preparaba sendas páginas a todo color y lo entrevistaba como si tuviera, cara a cara, al mismo Víctor Hugo. Era su devoto público, su inquieto pajarito de la prensa servil. Además de admirar a Marco Arce con quien departían aburridas pláticas como dos pobres amantes que se necesitaban para mandar besos volados.

Eran las 11 y 30 de la mañana. El caluroso día ya era insoportable. De pronto hizo su ingreso Mario Vargas Llosa y su hijo Álvaro. Todos nos pusimos de pie y rompieron el orden de cualquier protocolo ensayado. Yamila Solorio, como autoridad regional, de impecable traje rojo ceñido al cuerpo salió a su encuentro a darle la bienvenida. Los periodistas lanzaban sus flashes, le tendían micrófonos para extraerle alguna declaración. Yo acobardado rodeado de tanta gente no supe qué hacer. Mis amigos, algunos de los coautores del libro, se fueron a un rincón esperando un mejor momento. Mario fue hasta el fondo con la gobernadora y tomó su lugar en la mesa de honor y todos se tranquilizaron a esperar las palabras de la ceremonia donde Mario haría entrega de sus libros a la Biblioteca. Varias veces –desde mi silla- le mandé mensajes al director, como para hacerle recordar que solo queríamos entregarle el libro y nos íbamos felices. Pero cuando habló no le importó nada esa promesa hecha unos días antes y se extravió en los confines de sus peroratas de su labor emprendida como bibliotecario. Yamila se explayó en gigantescos elogios al Nobel, y le entregó un horroroso libro acerca de la trayectoria hecha a trazos de caricaturas y que el gobierno regional había financiado y del cual era autor el primo de nuestra primera autoridad. Mario, tomó el libro en sus manos, y ni siquiera lo abrió. Agradeció con gentileza de caballero y fue a cumplir con el ritual de su visita. Ya estaba perdido, era imposible que le entregáramos el libro. Nos acercamos a perseguirlo por el recinto, pero su seguridad era enérgica. Llegué a la puerta de uno de los salones y el poeta Javier Rivera me mira compasivamente y se da cuenta que estoy cerca al Nobel y le digo, casi suplicando, que me tome unas fotos con su celular. Ante la algarabía de todos que querían tocarlo Javier selló aquel encuentro mientras yo le daba el libro y hacía posar al escritor y le alcancé a decir, que ese mismo libro, se lo mandé en el 2011 hasta Córdova, Argentina en una feria del libro organizada en esos lares donde nuestro escritor era el invitado de honor. Recordó que lo recibió con mucho gusto.

El escritor Cesar Augusto Álvarez Téllez –otro vargallosiano empedernido– apareció en el local y me contó que lo había ido a recibir al aeropuerto y pudo abrazarlo y robarle un saludo con foto incluida. Yo quería algo más. Algo más privado donde pueda siquiera expresarle algunas coherentes palabras al novelista. Rápidamente nos dimos cuenta que Mario había desaparecido de la biblioteca, algún amigo de la prensa me dijo que se iba a la famosa picantería a la que siempre llegaba a degustar el chupe de camarones. Junto a César Augusto decidimos darle alcance y luchar contra todo. No teníamos un plan. Como un obsesivo fanático entré en la sinrazón.

Tomamos un taxi como dos hinchas correteando a algún futbolista famoso. La picantería estaba rodeada de policías y fingimos ser muy educados comensales. Uno de los mozos era un gran amigo mío y no tuvimos problema al ingresar y tomar alguna mesa. A unos metros, Mario de pie, a lado de Yamila y le hacía probar a la boquita a su novia Isabel Preysler un suculento manjar arequipeño. Su séquito sonreía felices de aquellas andanzas de puro amor y literatura. Imposible acercarnos al grupo, y decidimos escondernos en los servicios y esperar a que algo pasara. Agazapados en un cuarto del baño esperamos que ingresara el Nobel. Oí su voz y entró junto a Juan Ossio y se dirigieron al lavabo luego de haber comido unos deliciosos buñuelos. Salimos de nuestro escondite y lo abordamos. Los dos nos miraron espantados de vernos salir de esta forma. Quisieron gritar, pero rápidamente César se fue contra Ossio y lo derribó de un golpe y le puso una cinta en su boca dejándolo descansar. Me acerqué a Mario y le dije que había sufrido mucho estos años y nunca poder siquiera darle un abrazo o robarle algún autógrafo. Lloré por lo que iba a ejecutar. Lo tomé por la espalda agarrando fuertemente su cuello mientras lo presionaba con un tenedor que fungía de cuchillo. El nobel, desesperando con su cara de carnero degollado, balbuceaba y todos me miraban aterrorizados. El personal de seguridad me imploraba tranquilidad, que no cometiera alguna estupidez. Sabía que afuera la policía rápidamente me reduciría, pero esperaba que mi amigo César me secunde y me permita salir del lugar con el Nobel sin ser sometido. La gobernadora fue protegida por su seguridad. Dos hombres de terno me apuntaban con una pistola mientras me dirigía a la puerta dispuesto a huir con el novelista. César muy hábil simuló tener una granada en su mano derecha oculta tras la manga de su terno que le quedaba un poco grande y todos se alejaron cuidadosamente. Afuera varios policías cercaron la calle. Salimos y nos rodearon. Nos gritaban desde una bocina: “¡ríndanse, no tienen escapatoria!”. Unos periodistas transmitían en vivo este torpe intento de secuestro. En ese momento, cuando todo estaba vencido, César y yo nos miramos a los ojos y soltó de su puño izquierdo el limón que fungía de arma de guerra. Yo abrí los brazos y tiré al suelo el doblado tenedor con el que amenaza al Nobel y lo dejé escapar y me tiré a la vereda con las manos atrás esperando la justicia. César huyó tras escabullirse por unos jardines y sortear una cuesta peligrosa. Al día siguiente en medio del calabozo mi hermano menor me trajo los diarios donde salía en portada. Agarrado por los policías y mi chaleco de detenido, el pelo hirsuto y una mirada provocadora desde mi incipiente pose de flamante bandido. Más abajito, en un recuadro, el dato de que mi amigo-cómplice, César Augusto, aún permanecía oculto.

Mientras esperaba a mi abogado en la fría celda empecé a recordar cada paso de mi vida desde que conocí a Mario a través de sus libros y sus múltiples apariciones como político o intelectual. Lo recordé en mi distrito Cerro Colorado en el 89 dando un mitin como candidato, en el año 2003 hablando de Flora Tristán en la Alianza Francesa, en el 2000 cuando lo vi de lejos en el aeropuerto Rodríguez Ballón llegando para apoyar a Alejandro Toledo, en el 2011 en la calle San Francisco saliendo de la Biblioteca abordando velozmente un auto y acercándome tras la luna polarizada con uno de sus libros queriendo en vano lograr su santa rúbrica.

Pasaron algunos años y de pronto me encontraba sentado en las gradas de la Catedral muy exhausto luego de buscar trabajo en varios lugares. A unos metros, un señor conversaba con otros extranjeros de las bondades arquitectónicas de nuestro patrimonio. Al día siguiente los diarios registraban la llegada del nobel discretamente y en un rinconcito de las gradas, ¡justo donde yo estuve!, Mario, con un sombrero grande de tela y unas gafas oscuras, siendo escuchado por unos turistas españoles.

COMENTARIOS