Jorge Varela

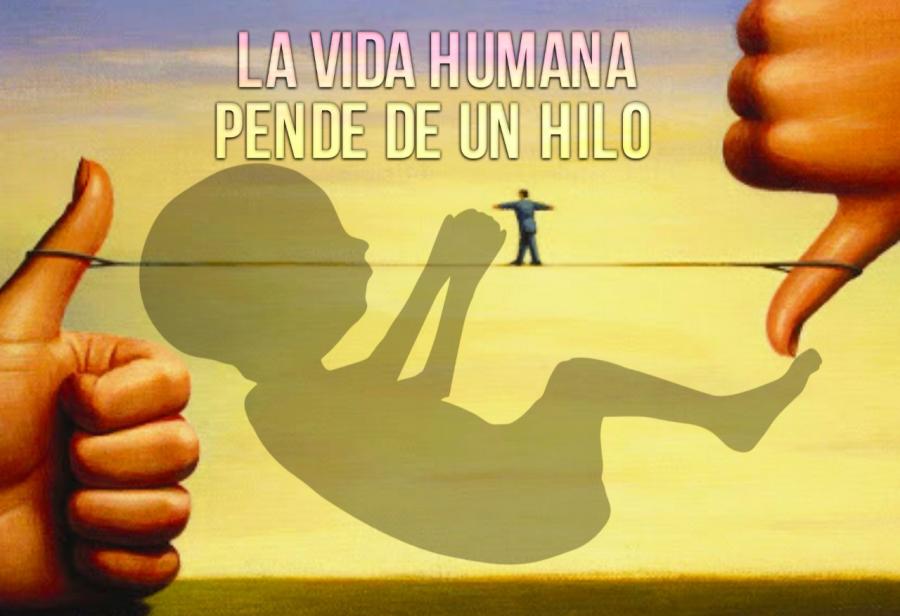

La vida humana pende de un hilo

Sobre el aborto y la eutanasia

Los signos complejos del tiempo que vivimos son más propicios para acercarnos a los bordes de la muerte que para detenernos a admirar la luz de la vida. La tragedia ecológico-medioambiental y sus secuelas sobre las aguas y la fertilidad de las tierras, la carencia alimentaria en algunas zonas del planeta que empuja a millones de seres a abandonar sus territorios y desplazarse hacia otros lugares, más la pandemia del Covid son solo algunas de las desgracias y desafíos con que la naturaleza nos está acechando con peligrosa inclemencia. Otras amenazas emanan de nuestra propia psiquis, de nuestra maldad interior, del ‘ello’ turbio que se impone al ‘yo’, y que al inclinarse por la pulsión tanática nos convierte en seres agresivos y destructivos.

En una serie de conversaciones sostenidas por Emmanuel Lévinas con Philippe Nemo durante febrero y marzo de 1981, presentadas con el título de Ética e infinito, el primero señalaba que “no se puede, en la sociedad tal como funciona, vivir sin matar o, al menos, sin preparar la muerte de alguien”. ¿Es esta predilección oscura por tanatos la que seduce e incita a gobernantes y legisladores de diversas latitudes a aprobar soluciones proaborto y favorables al término anticipado de la existencia humana?

La cuestión aquí planteada no se circunscribe a una mera pugna entre liberales y conservadores, o entre progresistas y tradicionalistas; mucho menos a un conflicto entre izquierdistas y derechistas o entre portadores de pañoletas de distintos colores. El tema es atingente a la ética, atendida la importancia del mismo para el destino trascendente del hombre y de la humanidad.

Prevalencia de los sentimientos

¿Por qué razón sería éticamente inaceptable dar muerte a una persona que así lo pide si sus sufrimientos son intolerables? El académico Jorge Martínez (profesor en la Universidad Católica San Pablo de Arequipa) dice que ha habido un modo particular de presentar los motivos por los cuales tanto el aborto como la eutanasia son prácticas que deben ser legalizadas. Las “estrategias retóricas para justificar la justicia de ciertas normativas éticamente complejas no se han fundado en razones, sino en sentimientos. En ambos casos, aborto y eutanasia, la voz cantante la han llevado los sentimientos, especialmente la compasión”. El simulacro de debate parlamentario relativo a estos asuntos ha sido demasiado mediocre; allí la razón no ha tenido papel alguno frente a la posición sentimentalista de quienes promueven ideas homicidas supuestamente cauteladas por la idoneidad médica (El Líbero, artículo “Sentimentalismos mortíferos”, 25 de diciembre de 2020).

La autonomía política como razón

En busca de una explicación justificatoria superior a los puros sentimientos, Carlos Peña postula como razón válida la ‘autonomía política’ del individuo frente al Estado. Para Peña el debate acerca de la eutanasia supone analizar tres cuestiones que están relacionadas: la que media entre el saber médico y la situación del enfermo, la de la autonomía y la del consentimiento.

El médico sabe cómo prolongar la vida biológica o la salud de una persona, pero no sabe por qué esa persona debiera tolerar el dolor o aceptar ser convertida en un objeto. La relación terapéutica no debe descansar solo en el ethos de la profesión médica, sino también en la decisión del paciente respecto de sí mismo. La eutanasia no se refiere a cómo extender la vida del paciente que sufre, sino a por qué este debiera manifestar su voluntad.

La autonomía por su parte, puede ser entendida en un sentido moral y en un sentido estrictamente político. En el primer sentido la mejor vida posible sería una vida que es fruto del discernimiento de quien la vive. En el segundo sentido la autonomía es concebida como una esfera de autogobierno, un ámbito en el que individuo es soberano y que estaría vedado a la acción del Estado. Ambas dimensiones de la autonomía son independientes. En el caso de la eutanasia pueden esgrimirse esas dos razones para admitirla: una, que el significado de la vida no puede ser impuesto; otra, que el Estado debe aceptar que el individuo posea una esfera de autogobierno y que dicha esfera de autogobierno alcance la totalidad de la existencia humana. “Si una sociedad abierta permite que cada uno escriba el guion de su vida y se esmere por realizarlo, ¿qué razón habría para que se le impidiera escribir el párrafo final antes que el dolor emborrone las últimas líneas?”.

El consentimiento plantea dos temas: uno es si acaso el paciente tiene un rol decisivo a la hora de la enfermedad y el dolor; el otro es en qué condiciones el consentimiento ha de estimarse genuino. En general, un consentimiento es libre si no ha sido coaccionado directamente; si no ha sido inducido mediante engaños, o si, en fin, quien consiente posee alternativas distintas a aquella por la que finalmente se decide. Respecto de esta última condición, el saber médico adquiere relevancia: en la medida que hay paliativos, esa es una razón para que la decisión del paciente de huir del dolor mediante la muerte deba estimarse libre.

“Así entonces, si el ethos profesional del médico no tiene en esta materia la última palabra. Si la autonomía puede esgrimirse como un principio puramente político de autogobierno individual, y si las condiciones de un consentimiento libre se satisfacen, ¿qué razones, compatibles con las condiciones del debate propias de una sociedad abierta, podrían esgrimirse para oponerse a la eutanasia?” (Carlos Peña, “Los problemas de la eutanasia”. El Mercurio, 23 de diciembre de 2020).

En un artículo anterior Carlos Peña había enfocado la eutanasia como “la posibilidad de que cada uno, llegado el momento del dolor insoportable, pudiera decidir poner el punto final de su existencia”. “Es la aparición de lo que pudiera llamarse la política de la vida: el esfuerzo por estirar la voluntad humana hacia los dos extremos de la existencia, el nacimiento y la muerte… y conceder a las personas el derecho a decidir el inicio y el final. La libertad en su sentido más obvio... La posibilidad de conducir la propia vida” (Peña, “Morir a gusto en Chile”, The New York Times, 28 de mayo de 2019).

A pesar de todo, la vida es bella

Privilegiar la autonomía política para sostener de modo prioritario esta especie de singular ‘solución final’ puede ser equivalente a plantear una pretendida ‘autonomía del arbitrio’: una postura que cohesionaría a quienes se declaran devotos de la Santa Muerte. ¡Qué digan lo contrario los autores e impulsores de normas pro-muerte!

No se trata de decir que: “simplemente se trata de aceptar que hay circunstancias en que (la vida) no vale la pena”. (Carlos Peña, “La eutanasia y el valor de la vida”, El Mercurio, 19 de diciembre de 2020). ¿De qué ha servido proclamar la defensa de la vida humana y suscribir la declaración universal de los derechos del hombre? Ya no es en los campos de batalla o como resultado de persecuciones genocidas o del ejercicio criminal del poder, que la vida sucumbe. Hoy el destino de la vida de las personas corre más peligro en una simple decisión de gabinete o en un acuerdo adoptado en un salón de sesiones legislativas, que en un pabellón quirúrgico o en un laboratorio experimental secreto.

Convengamos en que la vida aunque es dura y difícil, sigue siendo bella: basta ver cómo la naturaleza con sus energías nos invita cada mañana a nacer y a vivir para volver a nacer.

COMENTARIOS