Jorge Varela

La democracia no es mesiánica

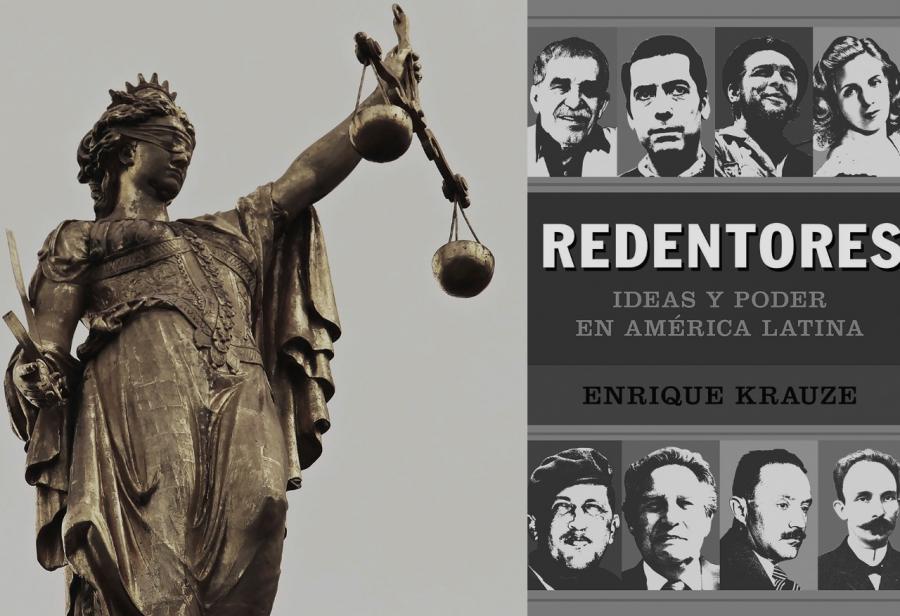

Sobre “Redentores”, polémico libro del mexicano Enrique Krauze

El intelectual mexicano Enrique Krauze ha escrito Redentores. ideas y poder en América Latina, un libro que reflexiona sobre el pensamiento y la acción política en nuestro continente, y que escruta las conexiones y variantes del pensamiento reformista y revolucionario en la región, desde la segunda mitad del siglo XIX a la primera década del siglo XXI. Para ello indaga en la vida de doce figuras emblemáticas, descubriendo los vínculos de sus historias personales con las ideas y el poder de su tiempo. Un hilo conductor atraviesa la vida de los personajes, ese hilo es ‘la idea de redención’: vieja idea que en la tradición occidental está unida al pensamiento judeo-cristiano.

El resultado es un relato coherente que va de la abnegación y auto sacrificio de un José Martí a la grandilocuencia egocéntrica de un Hugo Chávez. En medio de ellos aparecen ante el lector –como en un ensayo novelado– José Enrique Rodó, José Vasconcelos, José Carlos Mariátegui, Octavio Paz, Eva Perón, el Che Guevara, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Samuel Ruiz y hasta el subcomandante Marcos. Se trata, sin duda, de personajes de peso intelectual y político, entre los que se advierte la omisión de Fidel Castro, quien de uno u otro modo tiene alguna conexión con los incluidos. Agreguemos que no es el único ausente de un listado que ha crecido con el tiempo.

Mesías seculares y entelequia de la Buena Nueva

Hace algunas décadas el humanista y crítico francés George Steiner en su obra Nostalgia del absoluto también dibujó la silueta de los llamados ‘mesías seculares’. En este texto, Steiner sostiene algo que parece clave para comprender el sentido del libro de Enrique Krause: “La muerte de Dios dejó un inmenso vacío en la existencia intelectual y moral de Occidente”. Dejó en blanco el sentido de la historia humana, las percepciones esenciales de la justicia social, las relaciones entre la mente y el cuerpo y el lugar del conocimiento en nuestra conducta moral. “La historia política y filosófica de Occidente en los últimos 150 años –concluye Steiner– se ha encausado a llenar ese vacío central dejado por la erosión de la teología”.

En la consecución del objetivo de proporcionar una explicación totalizadora han surgido el estructuralismo, el psicoanálisis y el marxismo. No la teoría de Marx, precisamente, sino ese corpus que identifica al marxismo-leninismo, una de cuyas formas fue la concepción de ‘el materialismo dialéctico’, asumida por la Academia de Ciencias de la ex-URSS como: “la explicación materialista, objetiva y científica de la realidad”, entelequia que ha circulado por el mundo a través de manuales proclamando la Buena Nuev’: esa utopía materialista soñolienta que permitiría determinar, con precisión cuasicientífica, el sentido del desarrollo histórico. Esta teleología esperanzadora anunciaba que después de un violento enfrentamiento entre las clases sociales, se arribaría a una sociedad de tránsito en la que las clases y el Estado instrumentado por ellas desaparecería, para que la humanidad entera se instalara finalmente en una sociedad igualitaria, libre y fraterna (enfoque de Julio Glockner).

La doctrina marxista-leninista impulsada por profetas iluminados ha prometido el paraíso terrenal a partir de su libro sagrado: El capital. Infinidad de escritos derivados de este han encendido controversias en todos los idiomas, mientras grupos de dóciles apóstoles se han empecinado en propagar la ‘idea del hombre nuevo’. De este ideario surgieron ortodoxias con sus correspondientes herejías, miles de mártires y millones de sacrificados en nombre de la fe en la gran revolución. Esta es la plataforma utópica que se alzó en el siglo XX después de la revolución rusa, hasta la caída del muro de Berlín, trasfondo que a pesar de haberse desvanecido bajo el peso de tantas evidencias trágicas, aún dispone de subterfugios míticos que seducen a quienes todavía continúan viendo en el horizonte nublado falsas redenciones.

El mito de la redención

El libro de Krauze intenta llevar a cabo una tarea desmitificadora consistente en contraponer la imagen mítica de cada redentor a su respectiva biografía personal, muchas veces relatada por él mismo o por gente cercana que compartió su destino y experiencias. Esta confrontación entre lógica mítica y razón histórica no persigue postular una ‘verdad’, sino el propósito de elaborar una interpretación diferente a aquella que se puede desprender del propio mito. La intención es que el lector estudioso disponga de aquella información que le permita enriquecer sus lecturas y efectuar la interpretación adecuada de hechos que tienen varios sentidos.

En la historia moderna han predominado dos grandes mitos: el mito del progreso y el mito de la redención. El primero está vinculado al pensamiento liberal y al desarrollo del capitalismo; el segundo, al pensamiento socialista que se propuso redimir a esas multitudes de desheredados, marginados y explotados por el desarrollo mismo del capitalismo. El despliegue de estos mitos en la historia no ha sido mutuamente excluyente, sino más bien convergente, y sus variadas formas han tenido como consecuencia crear espejismos que han culminado en la instauración de Estados totalitarios o en el incremento de la desigualdad y la injusticia social.

En nuestra América además no nos hemos liberado de esta y de otras amenazas. Una de ellas, el totalitarismo, herencia carismática del ejercicio del poder en nuestro continente, tiende a volver una y otra vez –bajo la sombra siniestra de la represión–, como si fuera un padre omnipotente sin mácula, sin fallas, supuesto sujeto del saber, garante de las más variadas formas de un paraíso falso y de goces perversos, encarnado en la reconocida figura del dictador latinoamericano retratada con brillo por Mario Vargas Llosa, Enrique Lafourcade, Martín Luis Guzmán, Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, Augusto Roa Bastos, Gabriel García Márquez y Tomás Eloy Martínez, entre otros.

Si hay algo que exuda abundantemente el libro de Krauze es el regreso al sentido común como fuente de conocimiento y como principio de comportamiento histórico. Krauze opone “la humildad de la democracia” a “los redentorismos, que conducen a los Estados totalitarios”. Aunque piensa que la democracia representativa tiene grandes limitaciones, “el camino de la democracia no es el de los redentores… El problema es global. En todo el mundo occidental el ciudadano es presa de poderes fácticos, intereses económicos o fuerzas ilícitas que meten la mano en el proceso electoral y la vida política”. ¿O será que alguna construcción teórica pretende justificar ante la historia los 20 millones de muertes ocurridas durante el período estalinista o los miles de desaparecidos en los países de nuestro continente? Al final el lector queda ante una disyuntiva: fortalece la democracia representativa y la renueva o se desvía y se encandila con falsas propuestas redentoras. Democracia o redención, es el dilema que nos propone Enrique Krauze.

COMENTARIOS