César Félix Sánchez

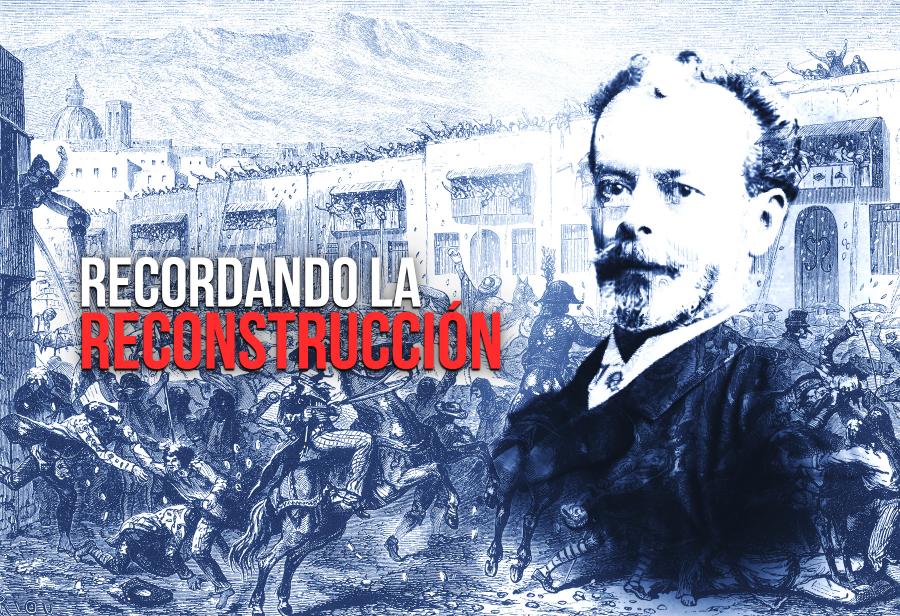

Recordando la reconstrucción

Nicolás de Piérola y su importancia en la historia del Perú

Enrique Chirinos Soto hablaba de Piérola como problema. Y en verdad lo era, lo es y lo seguirá siendo mientras todavía haya alguna memoria de la historia del Perú republicano. Fernando Belaunde gustaba de repetir sobre el Califa una frase de su padre: «honrarlo es educar». En los tiempos aurorales de su acción política, Haya de la Torre gustaba, por su parte, de invitar a dirigirse a los obreros a Adriana de Verneuil, la venerable viuda de González Prada (una vieja volteriana, en palabras de Christopher Isherwood, viajero notable en el Perú de aquellos tiempos), pero advirtiéndole que no se «metiera» con Dios ni con Piérola. Porque aun en la década de 1920 el viejo hechizo plebeyo de don Nicolás permanecía. Y más allá: en los años 50 y 60 todavía se escuchaba el grito nocturno de ¡Viva Piérola! vociferado por algunos borrachos nocturnos en las periferias del centro de Arequipa, en torno a la antigua Casa Rosada, barrio popular de dudosa reputación y bastión del club del pueblo, el Foot-Ball Club Piérola, nombrado en honor al Califa y uno de los últimos vestigios del viejo pierolismo arequipeño. Yo mismo recuerdo haber visto, en algún momento de inicios del siglo XXI, en una destartalada casona de sillar y en medio de una ceremonia solemne de Acción Popular, a un viejecillo de bigotes y perilla bastante ralas, que repartía un periodiquito artesanal titulado El Califa. Sin embargo, particularmente desde el gobierno de Velasco, la fama de Piérola ha caído al subsuelo y se olvida que quizá fue el político más popular de la historia del Perú.

¿Quién era Piérola? Un joven conservador de familia hidalga, de origen arequipeño pero espiritualmente limeñísimo en sus picardías, que recuerdan las del marqués de Brandomín de Valle Inclán y de don Miguel de Mañara, con algunos matices del Don Pablos quevediano. Quizá lo único de arequipeño que le quedó, fuera de su ultramontanismo a veces más aparente que real, fue cierta megalomanía. Se cuenta que monseñor Huerta, a la sazón prefecto de Santo Toribio cuando nuestro personaje era alumno ahí, anunció que el premio de ese año correspondía a Nicolás de Piérola pero que no se lo darían por vanidoso. Piérola representaba el arquetipo humano castellano, con sus luces y sus sombras, marinado con bastante criollada local.

Su némesis, Manuel Pardo, aun en la dimensión humana era absolutamente opuesto: aunque aristócrata también, los que lo conocieron lo describen como un individuo transido del entusiasmo electrizante de un pioneer norteamericano por el progreso y la modernidad. Era, más bien, un puritano en sus costumbres y también creyente, aunque su fervor católico no llegaba al barroquismo de su enemigo.

Pero más importante es saber qué representó Piérola. Y Piérola representó al pueblo, a la tradición y a las regiones, contra la rosca plutocrática de espíritu progresista que se formaba al calor del enriquecimiento de la prosperidad falaz. De ahí que congregara en torno suyo tanto a la vieja aristocracia virreinal arruinada como a la plebe urbana más humilde, a radicales revolucionarios antioligárquicos y a ultramontanos, así como a ciertas élites regionales, especialmente en el sur, postergadas por el aparato estatal limeñocéntrico, hecho a la medida de la oligarquía naciente.

Son de sobra conocidas las correrías y rebeliones innumerables de Piérola durante la década de 1870 que, como es evidente, debilitaron al país antes de la guerra. Pero no se recuerda la anulación arbitraria que el gobierno pardista hizo de su acta de diputado en 1872. Por otro lado, el contrato Dreyfus, su primera gran mancha como hombre público, parece ser que no se sustrajo a la inmoralidad reinante en la época, pero fue un intento audaz de cambiar el sistema absurdo de consignación. Tendría que colapsar la república del guano y del salitre para convencer a la clase política del inconveniente de una participación directa y omniabarcante del estado en la creación y control de millonarias infraestructuras de larguísimo e incierto retorno.

Sea lo que fuere, la inevitable toma del poder por su parte luego de la huida de Prado en 1879 no dio origen a un régimen funcional, sino a una dictadura de opereta, llena de buenas intenciones a veces involuntariamente cómicas y de demagogia a tutiplén. En una historia que tristemente se repetiría en el futuro, el gobierno recurrió a la maquinita inflacionaria en medio de la crisis de la guerra, con los infames incas, prefiguración de los aún más infames intis. La presión anticivilista de las masas en las que se apoyaba y quizá también algún resentimiento personal parecen haber influido en una conducción de la guerra que tuvo matices sectarios. Sin embargo, el mismo Andrés Avelino Cáceres en sus Memorias lo exculpa de la común acusación de haber «perdido» la batalla de Lima por sus errores.

Al final de la guerra, su único capital era su popularidad. Ante el endurecimiento autoritario de Cáceres, logró vencer viejos rencores y unirse con sus antiguos enemigos civilistas en la llamada coalición de 1895. Su segundo gobierno fue ejemplar, si se le compara con los regímenes a los que el Perú se había acostumbrado antes de la guerra. Resistió las presiones de su propio partido y perseveró en la senda emprendida por Cáceres. Más aún, la austera consigna de institucionalizar el país procurando limitar el daño que puedan producir los políticos se mantendría durante los siguientes gobiernos.

No todo fue perfecto ni mucho menos –la inseguridad jurídica, por ejemplo, en el mundo rural generó el fortalecimiento de un neolatifundismo de nuevo cuño que causaría muchos problemas ulteriormente– pero, en medio de las picardías y subversiones pierolistas, del autoritarismo cacerista y de la vocación monopólica del civilismo, los hombres de la llamada «república aristocrática» estaban motivados por un patriotismo superior y un sentido del honor ahora casi incomprensible.

Y eso es lo más terrible de la crisis presente: no la virulencia del coronavirus ni la destrucción de la economía, sino el empobrecimiento humano de nuestros liderazgos, cortoplacistas hasta el suicidio y chabacanos hasta la intoxicación.

COMENTARIOS