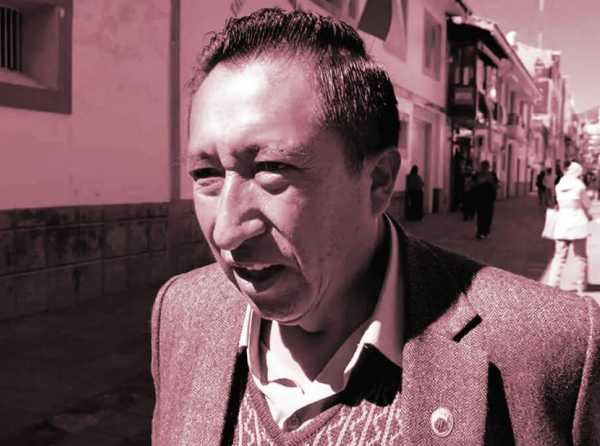

Piero Gayozzo

Las “ciencias del sur” de la izquierda postmoderna

Solo entorpecen el verdadero progreso humano

En gran parte, la izquierda contemporánea ha abandonado el aspecto revolucionario o subversivo del marxismo. Parece haber quedado atrás el tiempo en que la revolución o la lucha armada guiaba al proletariado hacia su ansiada dictadura y, posteriormente, al comunismo. Este cambio fue propiciado por el mismo devenir histórico que no les dio la razón a las falsas leyes del marxismo. La caída de la URSS y del bloque soviético, así como la apertura del mundo a la globalización obligaron a la izquierda a replantear sus creencias.

Los primeros en cuestionar el dogma marxista fueron los filósofos de la Escuela de Frankfurt, entre quienes figuran Theodor Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse y Erich Fromm. Estos autores intentaron adaptar el marxismo clásico a una nueva época y cuestionaron su enfoque economicista para prestar atención al plano socio-cultural. Entre sus nuevas propuestas figuró la concepción de la ciencia como una narrativa empleada por el capitalismo para engañar a las masas y someterlos a las dinámicas empresariales. Para evitar el engaño capitalista, desarrollaron la Teoría Crítica, un llamado a politizar las ciencias sociales que antepone los intereses de los desfavorecidos y rechaza el enfoque objetivo y tradicional de la ciencia.

Más adelante, los filósofos postmodernos, también conocidos como postestructuralistas, llevarían a un extremo mayor esta duda. Al considerar que el lenguaje es incapaz de describir la realidad, los postmodernos dudarían de la objetividad y propondrían una epistemología, o mecanismo para conocer la realidad, distinta. En efecto, para estos autores los sistemas lingüísticos poseen límites y arbitrariedades intrínsecos que favorecen a ciertos usuarios y manipulan la verdad. Aquel que sea capaz de subvertir las reglas del lenguaje, visualizar los privilegios que engloban e iniciar nuevos juegos lingüísticos para referir a realidades diferentes, se habría “deconstruido”. De esta forma, los postmodernos adoptan un relativismo que repercute en múltiples áreas. Algunos afirmarían que la ciencia es una forma de conocimiento entre tantas otras y que todas son igual de válidas e inconmensurables. Así, la ciencia sería equivalente al chamanismo o al conocimiento ancestral de culturas arcaicas y ya no sería confiable. Otros aplicarían esta lógica a dinámicas sociales, tarea para la cual recurrirían a la Teoría Crítica.

Surgiría entonces la Teoría Crítica Postmoderna, la fusión de la Teoría Crítica y del postmodernismo, un término paraguas para los sistemas de pensamiento que “analizan” las relaciones sociales desde una perspectiva a la vez marxista y postmoderna. Así, la lucha de clases incluyó lucha de géneros, de sexos, de cuerpos, de habilidades y de razas. El enemigo siguió siendo el mismo para esta nueva generación de autores: el capitalismo. Según esta forma contemporánea de la izquierda, el capitalismo está ligado al imperialismo y a la explotación. Por ello, el capitalista ha sido siempre el sistema hegemónico que ha oprimido a múltiples pueblos, pero su opresión no ha sido solo económica, sino racial, sexual y de salud.

Así, el capitalismo está vinculado al patriarcado, al supremacismo blanco, al capacitismo o diferenciación por criterios de salud mental y a otras tantas ficciones en las que la normalidad es vista como negativa y la “diversidad” como la víctima. Por esta razón, la Teoría Crítica Postmoderna fomenta la justicia crítica social o reivindicación forzosa de los oprimidos, la cual no solo incluye subsidios económicos, reivindicaciones históricas, cuotas de género, sexo o raza, sino también “justicia cognitiva”.

La justicia cognitiva es uno de los objetivos de las “epistemologías del sur”, un conjunto de teorizaciones del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, quien amplía el sentido de justicia social hacia el conocimiento. De acuerdo a De Sousa Santos, no puede haber justicia social si no existe justicia cognitiva. El reconocimiento de los individuos y los grupos solo sería posible si se reconocen las formas de conocimiento alternativos como verdaderos y se despoja a la ciencia de sus pretensiones de verdad última.

Para llegar a esta conclusión, de Sousa Santos considera que los grupos de negros, indígenas, mujeres, discapacitados y cualquier agrupación identitaria oprimida por el capitalismo se agrupó en movimientos sociales que, en su lucha de resistencia, crearon formas alternativas de conocimiento o recuperaron sus formas tradicionales de saber que no son reconocidas por la ciencia hegemónica. Al no existir reconocimiento de sus derechos ni de su forma de pensar, entonces la opresión persiste.

Así nacen las “epistemologías del sur”. Se trata de un reclamo para que las universidades y centros de investigación reconozcan los conocimientos de grupos sociales que han sido “sistemáticamente oprimidos” por el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado. Formas de conocimiento tan variopintas que incluye ciencias feministas, ciencias de la negritud, ciencias indígenas, ciencias de la neurodiversidad, entre otras, y que todas estas tendrían ventaja sobre la ciencia blanca y europea, por supuestamente detectar y eliminar los sesgos discriminatorios y opresores de esta última y ofrecer formas de conocimiento distintos.

Muchas de estas “disciplinas” promueven la eliminación de sentidos de incorrección o anomalías a favor de la noción de inconmensurabilidad o imposibilidad de comparar o valorar alguna proposición como más correcta o menos correcta que otra, una condición como más o menos saludable o favorable que otra. Su preocupación estaría presente principalmente en evitar que se afecten sensibilidades y que se descarten clasificaciones jerárquicas.

Como parte de un gran paquete de sistemas de pensamiento irracionales, las epistemologías del sur solo entorpecen el desarrollo de la ciencia y el descubrimiento de la realidad, por lo tanto, del verdadero progreso humano. Se trata de una herramienta política que capitaliza la sensibilidad de los grupos humanos a favor de una narrativa que busca destruir y vengarse antes que descubrir y resolver problemas. Se vuelve un imperativo evitar que este conjunto de sandeces se imponga en las aulas universitarias, si queremos promover una educación crítica y preocupada por el futuro.

COMENTARIOS