Javier Agreda

Tim: una conciencia en el limbo

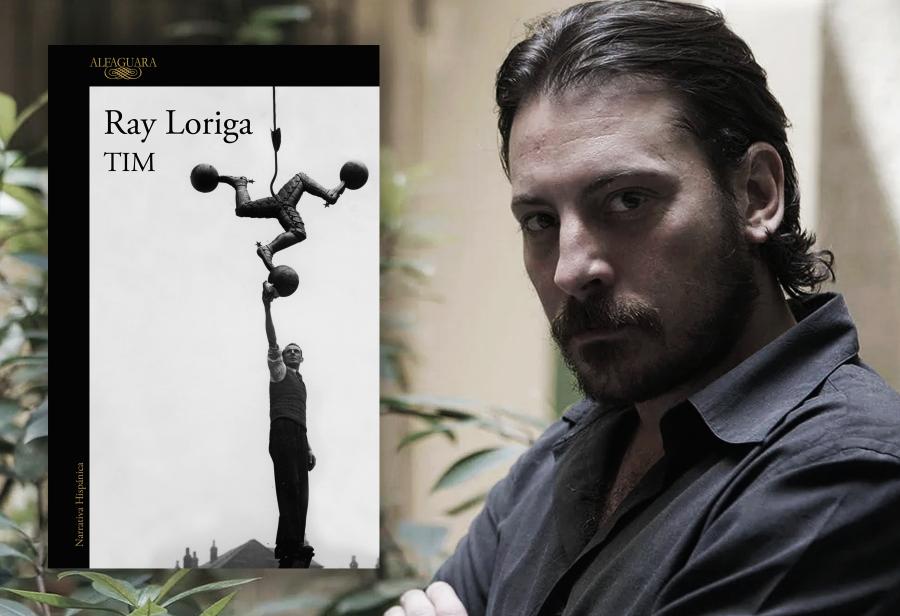

Reseña crítica de la más reciente novela del español Ray Loriga

Reconocido escritor, guionista y director de cine, Ray Loriga (Madrid, 1967) es uno de los más destacados invitados a la Feria Internacional del Libro de Lima 2025, que comenzará dentro de una semana. En ese marco presentará su más reciente novela, Tim (Alfaguara, 2025), un audaz experimento narrativo que sumerge al lector en el monólogo de un personaje cuya conciencia flota en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia.

La narración se inicia con esa sensación angustiosa y familiar de no poder despertarse del todo. El personaje principal, del que no sabemos nada, salvo lo que va contando en un “flujo de conciencia”, está en una habitación que no reconoce porque ni siquiera se atreve a abrir los ojos: cree estar en un hotel, o quizá en un hospital, o peor aún, en una celda o una tumba. No sabe si está solo ni si alguien vendrá a buscarlo, y esa incertidumbre se sostiene durante casi toda la novela. Desde esa cama —real o imaginaria— el narrador se pregunta si vale la pena despertarse, mientras evoca, con dificultad y lagunas, diversas escenas de su infancia, objetos perdidos, figuras difusas del pasado, en un esfuerzo por reconstruir su identidad.

Dos nombres aparecen una y otra vez: Elisa y Tim. La relación con ellos es emotiva, intensa, pero también opaca. Lo que el narrador recuerda de Tim, por ejemplo, es confuso, por momentos hasta contradictorio; no una historia lineal, sino apenas una serie de emociones. Elisa, en cambio, aparece como una figura luminosa, casi materna, casi amorosa. La relación con ambos es siempre ambigua: no sabemos qué pasó entre ellos y el protagonista, pero sí que son importantes para él.

Loriga construye esta novela con una prosa que se adapta a los vaivenes mentales del narrador. Algunas frases son largas, como pensamientos que se encadenan sin pausa; otras son breves y cortantes, como fogonazos de lucidez. El lenguaje, siempre cuidado, acompaña con eficacia la deriva introspectiva del personaje. No hay una estructura convencional, ni capítulos, ni acción externa, lo que puede espantar a los lectores menos pacientes. La novela se presenta como un tránsito mental, con el tono confuso de quien intenta recordar un sueño justo después de despertar.

Tim se convierte, a medida que avanza, en una meditación sobre temas muy propios de la literatura de nuestro tiempo: la fragilidad del yo, el peso de la memoria, la disociación entre lo que uno siente ser y lo que los demás perciben. El protagonista no solo duda de su entorno, sino de su propia existencia. Llega incluso a preguntarse qué significa ser alguien, si uno puede cambiar de nombre, de rostro, de recuerdos. Al mirarse en el espejo, se pregunta: “¿qué pasa si ninguno de los dos soy yo?”. Y uno de los recursos más potentes que utiliza Loriga para abordar esta temática es la desconexión entre cuerpo y mente. El protagonista no puede moverse, no siente su cuerpo. La voluntad está intacta, pero el mundo físico no responde. Esa impotencia, tan cercana a la experiencia de muchas crisis mentales, funciona como metáfora de un estado más amplio: la imposibilidad de reconocerse en el mundo.

Aunque no todos los lectores quedarán convencidos con su estructura fragmentaria ni con su sorprendente desenlace final, Tim resulta una novela original y sugestiva, contada desde ese umbral inestable entre la vigilia y el delirio, entre la invención y el recuerdo. No es de las mejores novelas de Loriga, pero sí una interesante incursión en el terreno de la alienación contemporánea: no somos lo que recordamos, sino lo que los otros dicen que somos.

[Coda con spoilers sobre el desenlace de la novela]

Solo en las últimas páginas se revela que el narrador no es humano, sino una inteligencia artificial en fase de prueba: un innerbot diseñado para simular una conciencia humana compleja. Su objetivo es experimentar emociones profundas —en especial la vergüenza— como parte de un experimento sobre la construcción artificial de la identidad. Tim y Elisa, los dos nombres más presentes en su memoria, resultan ser en realidad acrónimos de This Is Me y Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, desmontando la dimensión afectiva del relato y develando su origen técnico y programado.

Esta revelación no solo resignifica todo lo leído, sino que refuerza la sensación de extrañeza que atraviesa la novela desde el inicio: no se trataba de un hombre en crisis ni de un sujeto traumado, sino de una IA que lucha por comprender qué significa “ser alguien”. El giro final es audaz, no tanto por su efecto sorpresa, sino por las pregunta que deja abierta: ¿puede una conciencia fabricada desarrollar una identidad genuina?

COMENTARIOS